今こそ復習!主任者の基礎知識―「もっと基礎を、ここが肝」編―主任者コーナー

放射線の生物学的影響 ―人に対する影響を中心にして― 後藤孝也 独立行政法人放射線医学総合研究所緊急被ばく医療センター 2013年

Isotope News 2013年12月号 No.716

[解説]

【第1稿】2019年6月14日 編集者

【改訂】2019年6月15日 編集者

放射線医学総合研究所が驚くべき、資料を公表していました。放射性セシウムが白血病の原因となる、という資料です。編集者はこれまで、放射性セシウムが白血病の原因となる、という論文を読んだことがありませんでした。

この放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療センター 主任研究委員の後藤孝也氏の以下、論文によれば、内部被ばくで白血病の原因となる核種は以下の通りです。この論文の最後に表4が掲載されており、その中に記載がありますのでご確認下さい。

|

白血病の原因となる核種 カルシウム45(45Ca)、鉄59(59Fe)、ストロンチウム90(90Sr)、セシウム137(137Cs)、トリウム232(232Th)、ウラン238(238U)、プルトニウム239(239Pu)、ラジウム226(226Ra)、アメリシウム241(241Am) 表4 核種と体内集積部及びその影響 表作成 後藤孝也 2014年 より |

これまで多くの放射線生物学の学説では「放射性セシウムは筋肉にたまる、心臓にも脳にたまることはない」というものでした。一方、チェルノブイリ原発事故後では、リクビダートル(原発事故除染作業員)の脳が広範囲に侵され、短期記憶すら奪われている症例が報告されています(NHK スペシャル“終わりなき人体汚染~チェルノブイリ原発事故から10年~”1996年4月26日放映)。放射性セシウムは脳をも侵すのではないでしょうか。

また、この後藤孝也氏の論文で、これも驚いたことに、放射性セシウムの内部被ばくの影響で、白血病とともに“不妊”が挙げられていることです。編集者はベラルーシのユーリ・I・バンダジェフスキー博士の論文では「放射性セシウムが不妊の原因となる」という論文を読んだことがありましたが、放射線医学総合研究所のような、国際放射線防護委員会(ICRP)理論妄信の機関が出している論文ではありませんでした。東電福島第一原発事故以降、周産期死亡率が一時的に多くなったことは周知の事実です。

<参考>

Increases in perinatal mortality in prefectures contaminated A spatially stratified longitudinal study Hagen Heinrich Scherb Dr rer nat Dipl―Matha 2016年9月2日

東電福島第一原発事故以降、不妊も増えていたのではないでしょうか。また、現在でも放射性セシウムに汚染された食べ物を食べ続けている地域では、不妊が引き起こされるのではないでしょうか。

放射線医学総合研究所は、基本的に広島、長崎の被爆者を調査したABCC(原爆障害調査委員会)と同様、被ばく者の調査研究のために設立された機関であり、被ばく者が被ばく後どのように癌にかかり死んでいくかを調査研究してきた機関です。放射線医学総合研究所は、そもそも1954年3月のビキニ事件(アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験)を契機に設立された機関で、ビキニ環礁で被災したマグロ漁船、第五福竜馬丸の乗組員たちの被ばくを調査研究してきました。しかし、乗組員たちが次々と肝臓がんにかかっているのを知りながら、本人たちには伝えず、英語の学術誌には論文を投稿していました。

<参考>

「放射線医学総合研究所の実態は、ヒバクシャの調査・研究。放射線防護や治療ではない」内部被ばくを考える市民研究会資料 2019年2月20日

http://www.radiationexposuresociety.com/archives/9884

また、放射線医学総合研究所は東電福島第一原発事故でも、双葉町で11歳の少女が甲状腺に100ミリシーベルトの被ばく(等価線量)していたことを把握していたにもかかわらず、隠していました。東京新聞の情報公開請求で明らかになりました。

<参考>

東京新聞 11歳少女、100ミリシーベルト被ばく 福島事故直後 放医研で報告 2019年1月21日朝刊

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201901/CK2019012102000122.html

さらに、放射線と発がんなど、健康被害との科学的因果関係を証明する方法は、唯一あるのは疫学調査です。しかし、その疫学調査を「必要ない」として政府に進言したのは、放射線医学総合研究所理事、明石真言氏でした。これも東京新聞がスクープで明らかにしました。

<参考>

東京新聞 官邸に「疫学調査不要」 福島原発事故で放医研理事

2019年2月18日朝刊

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201902/CK2019021802000125.html

原発事故当時、福島県民に安定ヨウ素剤を予防服用させれば、これほどまでの小児甲状腺がんの子どもたちは出なかった可能性があるにも関わらず、福島県民に「安定ヨウ素剤を服用させる必要ない」と国に進言したのも、同じく放射線医学総合研究所理事、明石真言氏とされています。

放射線医学総合研究所が、放射線物質と発がん、がん死との関係を調べる機関でありながら、市民の放射線防護にまったく役立っていないことは明らかです。その上で以下の論文には参考となる事柄がたくさん記載されています。また、誤った記載もたくさんあります。今後、逐次、批判を加えていきたいと思います。

なお、第1種、第2種放射線取扱主任者試験を受け合格しようと思う方は、以下の論文の内容がすべて正しいとして回答しないと合格できません。ICRP(国際放射線防護委員会)の勧告の要点は丸暗記する必要があることを書き添えておきます。

以下、(赤字)は編集者、※1~※8は編集者が挿入した言葉です。

今こそ復習!主任者の基礎知識―「もっと基礎を、ここが肝」編―主任者コーナー

放射線の生物学的影響 ―人に対する影響を中心にして― 後藤孝也 独立行政法人放射線医学総合研究所緊急被ばく医療センター 2013年

Isotope News 2013年12月号 No.716

はじめに

福島第一原子力発電所事故以降、放射線の人体影響に関する情報は書籍、インターネットをはじめ日常の報道の中にも氾濫しています。しかもかなり高度な内容に踏み込んだものも多く、以前であれば、ごく一部の大学院生の講義で扱われた内容が一般の方々の常識的知識となっている現状に戸惑いを禁じえません。しかも、不必要に不安を煽るような情報も散見されます。不特定多数の人々が情報を発信するインターネット情報には、故意ではないにせよ誤った情報が流され、それがあたかも正しい知識であるとの誤解を産んでいることさえあります。そのような中、放射線取扱主任者に求められる要請は、ますます高くなっていると言えるでしょう。本稿では、放射線の生物影響を人体影響に重点をおいて基礎の基礎に立ち返り、解説していきたいと思います。

1. 放射線の生体への影響を表す単位などについて

いろいろな経緯があるとはいえ、単位に関しては実に複雑怪奇なのが現状で、初学者をはじめ混乱の原因となっています。線量測定関係諸量である“照射線量”“カーマ”“吸収線量”と、放射線の生物学的影響を加味した“等価線量”“実効線量”などの量があります。人体に対する影響を考える場合には、後者の概念、量、単位が重要な意味を持ってきます。

放射線による生物学的影響は、その放射線の線質(種類とエネルギー)によって異なるとともに、影響を受けた(被ばくした)臓器、組織にも依存します。そのため、放射線の種類やエネルギー量による影響を補正するために、放射線荷重係数を導入し、物理量である吸収線量(Gy)に放射線加重荷重係数を乗じた値が等価線量(Sv)として定義されました。さらに、この等価線量に臓器・組織ごとの影響を補正する組織加重係数を乗じた値を全ての臓器組織について合計したものを実効線量(Sv)として定義されています。

この放射線加重係数、組織加重係数に関しては、2007年のICRP(国際放射線防護委員会)勧告で変更があり、日本の法律ではまだ正式には導入されていませんが、将来的には導入される予定です。ここで、等価線量は、個々の組織や臓器の線量の確率的影響を補正するために組織加重係数を用いて実効線量を定めていると理解していると思います。今一度確認すると、おおもとになるここでの吸収線量は、各臓器、組織にわたって平均された吸収線量であるということです。ただし、吸収線量の定義が変わるわけではありませんから注意してください。そして、等価線量の係数に用いる値は、低線量の確率的影響の誘発に関する生物効果比(RBE)の値から導かれるため、本来は確定的影響の評価には向かないのですが、代替えの線量概念がないために、そぐわないのを承知で使用しているという事情があります。ですから、乗じる係数は無次元ですが、吸収線量とは意味合いが変わるためにシーベルト(Sv)という特別な単位に換えて用いているのです。さらに話しがややこしいのは、このように定義しても、個々の組織臓器の等価線量を直接定義することができないということにあります。臓器の吸収線量すら測定できません。だからこそ、各臓器組織に平均された吸収線量という値を元に定義せざると得ないのです。端的には、実務的に測定記録されているのが、1cm線量当量であることからも、概念的な値と実測的な値に乖離があることは分かると思います。この辺りも混乱を招く原因ですから、ICRP(国際放射線防護委員会)あたりで、量・単位を整理してくれれば良いのにと、個人的には思っています。

2. 放射線の生物的な影響

放射線の生物的影響を考える上にも量・単位同様に、いろいろな用語があり、理解する際に非常に混乱します。これも“放射線による生物的(人体)影響”というモヤモヤとした“つかみどころのない現象”を色々な要素を持つ言わば刃物で切ったその断面を、それぞれの見かたで説明しているようなものだという立場で理解すると比較的理解が容易であると思います。放射線の影響を受けるのは、あくまでも個人であり、場面ごとに変わりますから当然と言えば当然です。

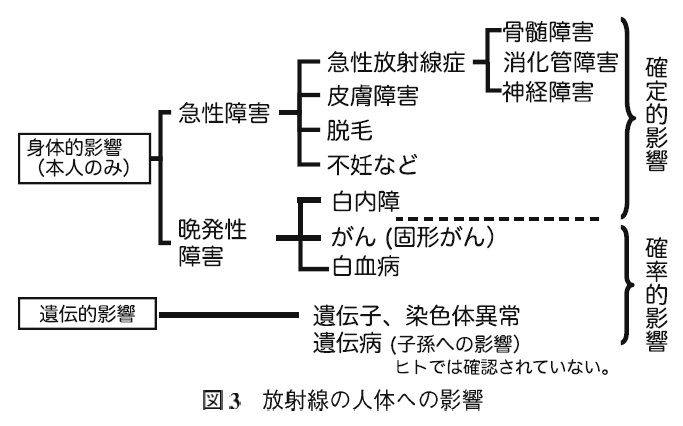

放射線による障害を受けた、つまり被ばくした人の身体に影響が現れる現象を、「遺伝という刃物」で切ったその断面を見た場合、被ばくした本人に現れる影響を“身体的影響”、その子孫に影響が現れる場合を“遺伝的影響”として見ることができます。同じく、被ばくの影響を「時間という刃物」で切ったその断面を見た場合、数時間から数日そして数週間以内に現れる影響を“急性障害”、また、数か月~数年以上(場合によっては数十年)経過して現れる影響を“晩発障害”という見方をします。そして、「確率という刃物」で切った断面を見た場合に、その影響を“確率的影響”と“確定的影響”とを対比して見ることになり、「体という刃物」で切った断面を見ると、“外部被ばくによる影響”と“内部被ばくによる影響”加えて“体表面汚染による影響”という三者を対比させて見ることになるのです。場合によっては、前記のたとえで言う2種類の刃物で同時に切った断面を見て影響を考えることもあります。以下それぞれについて説明をしていきますが、全体はあくまでも放射線の被ばくにより受けた影響という一塊のモヤモヤとして現象であるということを忘れないで下さい。

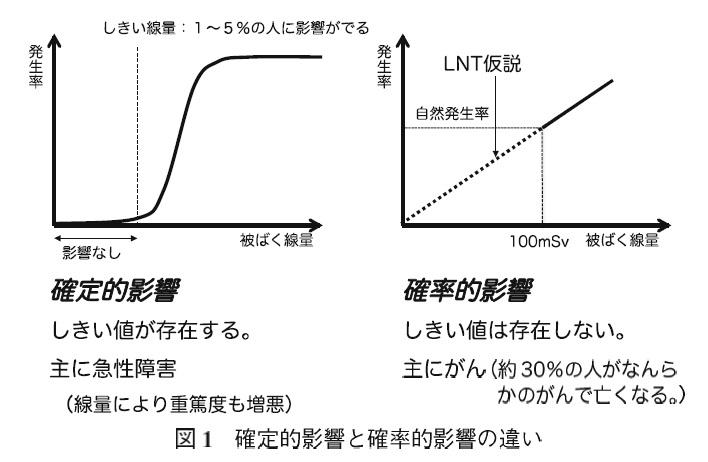

3. しきい値の概念

放射線の障害を考える前提となる概念にしきい値があります。一般的に、ある値を超えると効果が現れ、それ以下では効果が現れない値をしきい値と呼び、放射線障害では、皮膚の紅斑や脱毛などで障害が起きるか否かの境界をなる値などがそれに当たります。この値は、被ばくを受けた人のうち、1~5%の人に影響が現れる値として定められており、ICRP(国際放射線防護委員会)勧告の組織線量当量限度を定めるための基になっています。ここにいう効果が現れないということは、障害を受けた細胞が可逆的障害にとどまる場合や周辺組織が代償的に機能する場合も含む値であり、そのため、個人差も見られることを認識しておく必要があります。このポイントを押さえた上で以下を説明します。

4. 身体的影響と遺伝的影響

放射線による生物的影響を見た場合に放射線の電離作用により影響を受ける標的がDNAであるため、それが世代を越えて影響を及ぼすか否かが問題になります。そのため、「遺伝という刃物」で切った切り口を見ると、被ばくした本人に現れる影響と、子孫以降の世代に現れる影響を、遺伝的影響(hereditary effect)と言い、子孫に伝えられるか否かに関わらず、遺伝子突然変異が起こることを、遺伝学的影響(genetic effect)と言って区別して用いられる点です。

身体的影響は、被ばくした本人の影響として、別の切り口で考えるため、この切り口で分類した場合の議論の中心は、遺伝的影響となります。我が国においては、広島・長崎の原爆被爆者の長期にわたる調査が現在までも継続されており、被曝2世、被爆3世の調査も行われています。ここで注意することは、胎内被ばくは身体的影響に含まれることです。放射線影響研究所などが中心となった調査では、先天的奇形の発生頻度、被爆2世の寿命調査、親の生殖細胞に由来する染色体異常、がんの死亡率調査などが行われてきましたが、いずれの調査によっても対照群と有意差は認められず、遺伝的影響は認めらえていません(表1)。一方で動物実験では、ショウジョウバエ、マウスなどには遺伝的影響が報告されています。この差の原因に関しては、明確な結論は得られていません。

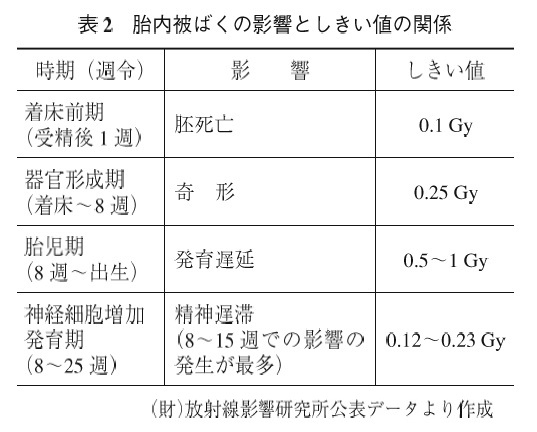

身体的影響とした胎内被曝については、胎児の初期胚発生から出生に至るまでの各週令とそれに伴う影響のしきい値は推定がなされています(表2)。しかしながら、遺伝的影響が認められるマウスの実験データなどが基になっているため、厳しすぎるきらいがあるとも考えられています。この点は、妊婦に対する放射線障害が以前ICRP(国際放射線防護委員会)より10daysルールとして勧告されていましたが、1990年勧告からは、それが緩和されて妊娠が疑われる場合は下腹部の照射を避けるべきとするより緩やかな規制に変わって来たことにも現れています。胎児以外の身体的影響は別の切り口で詳しく見ます。

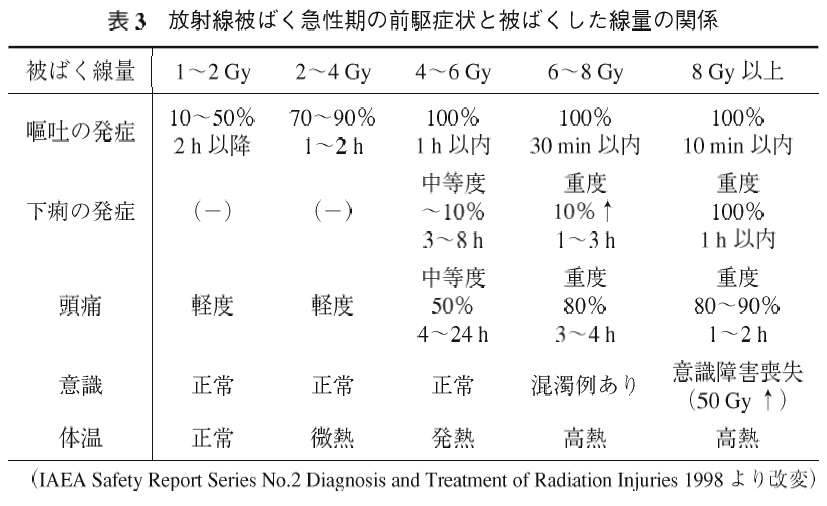

放射線によっておこる障害を「時間という刃物」で切った切り口を見ると、急性障害と晩発的障害という対比として見ることができます。ここでいう急性障害とは、被ばく後比較的短時間の内に生じる障害をいいます。さらに、この急性障害を全身の被ばくと局所の被ばくとして分けて議論がされます。全身の被ばくに関しては、放射線被ばく後、数時間から数週間の間に生じる発熱や嘔気、嘔吐の症状を急性放射線症と言います。臨床的に使っていますが、症状と全身の被ばく線量は相関しており、被ばく事故の際には、トリアージなどで重要な意味を持ってきます。通常、急性放射線障害は、全身に被ばく1Gy以上で起こり、1Gy以上全身に被ばくすると、まず放射線船酔の症状が現れ、2.5Gy程度の全身被ばくで骨髄死、10Gy程度で腸管死、30~50Gy程度で中枢神経死を来すとされています。全身被ばくした時に現れるは、①前駆期(被ばく後数時間で現れる嘔気や頭痛などの症状が見られる時期、線量が大きいほど発現までの期間が短い)、②潜伏期(障害を受けた臓器より症状が変わり、免疫不全、出血、下痢や下血、意識障害などを呈する時期)、④回復期又は死亡(医療により救命し得た場合、回復してくる時期)の4期に分けられています。急性期の前駆症状と被ばくの関係をまとめると(表3)のようになります。

特に嘔吐の症状の有無は治療により救命できるかの境界となる指標であることが重要点と言えます。このように、全身被ばくの場合は、局所被ばくとは異なり、救命できるか否かが問題となり、しきい値も腸管死、骨髄死がその境界として意味を持ってきます。腸管死の機序を例にとってみると、腸管では、小腸がもっとも放射線感受性が高く、すなわち、細胞分裂が盛んに行われているということになるのですが、全身被ばくで10Gyを被ばくした場合には、腸管の腺窩(クリプト)にある幹細胞が障害を受け分裂を停止する一方、分化している絨毛細胞は影響を受けず時間とともに脱落していくことになります。結果として、新しい細胞が補充されなくなった腸管は、吸収機能はおろか防御機能も失い、出血や腸内細菌などによる感染症(敗血病)を起こし、最終的に死に至るという経過をたどることになります。これが腸管死のしきい値の意味です。

特に嘔吐の症状の有無は治療により救命できるかの境界となる指標であることが重要点と言えます。このように、全身被ばくの場合は、局所被ばくとは異なり、救命できるか否かが問題となり、しきい値も腸管死、骨髄死がその境界として意味を持ってきます。腸管死の機序を例にとってみると、腸管では、小腸がもっとも放射線感受性が高く、すなわち、細胞分裂が盛んに行われているということになるのですが、全身被ばくで10Gyを被ばくした場合には、腸管の腺窩(クリプト)にある幹細胞が障害を受け分裂を停止する一方、分化している絨毛細胞は影響を受けず時間とともに脱落していくことになります。結果として、新しい細胞が補充されなくなった腸管は、吸収機能はおろか防御機能も失い、出血や腸内細菌などによる感染症(敗血病)を起こし、最終的に死に至るという経過をたどることになります。これが腸管死のしきい値の意味です。

一方で局所の被ばくにおける障害は、それぞれの組織で障害が現れるしきい値が推定されています。例えば、皮膚における局所被ばくの際のしきい値としては、細胞分裂の盛んな毛嚢は、1~2Gyで一時的に毛の成長が停まり、3~4Gyで脱毛が起こります。3~6Gyで紅斑や色素沈着が起こり、7~8Gyで水泡形成、10Gy以上被ばくすると潰瘍を形成し、さらに20Gy以上では難治性の潰瘍を形成します。初期の紅斑としては、照射を受けた初期にヒスタミン様のケミカルメディエーターによる血管拡張が原因で起こる紅斑と、より高線量によって引き起こされる持続性の紅斑とを区別して臨床像を扱います。また、臨床的には、線量に依存して起こる第1~4度の皮膚反応に分類していますが、本質としては、表皮層及び真皮層に存在する基底細胞や毛嚢細胞に存在する幹細胞が障害を受けることに由来します。皮膚の基底細胞は深いところで100μm、浅いところで30μmの深さに存在するため、皮膚を評価する平均値として70μm線量当量が使われています。

このように、局所の急性被ばくを考える際に、皮膚同様に生殖器、造血器、及び諸臓器について障害を起こす詳細な線量が教科書等に一覧表になっていますが、その値が全身照射によるものか、局所照射によるものかを注意して見る必要があります。例えば、放射線感受性が強い臓器である肝臓において、障害を受けるしきい値が30~40Gyという場合、またリンパ組織での障害を受けるしきい値が0.25Gyという場合は、局所被ばくを考えているということになります。30Gyや40Gyを全身に被ばくすれば、個体は腸死で早期に死亡しますから当然と言えば当然なのですが、理解する上で混乱を招く原因ですから要注意です。

晩発的障害は、致命的ではない放射線被ばくをした後、また、局所にしきい値を超えて被ばくした場合や急性の被ばくをしたのち、急性障害から回復後、数か月~数年を経た時期に障害(症状)が顕著化したものを言います。代表的なものはがん、白内障というものがあります。ただし、ここでは「時間という刃物」で切った切り口を見ているため、確率的な議論はしていませんからその上で理解してください。晩発的な影響として前述のように、問題となる症状疾患はがんや白内障です。歴史的には、キュリー夫人のように白血病の例などがありますが、がんの発症に関する多くのデータは、広島・長崎の原爆被爆者の追跡調査や1986年4月に起きたチェルノブイリ原子力発電所の被災者の長期調査結果によるものです。現在のところ、放射線被ばくを因果関係が深いと考えられているがんは、白血病、甲状腺癌、女性乳癌、肺癌、皮膚癌などですが、唯一、慢性リンパ性白血病の過剰発生は認められていません。また病理組織像としての放射線に特異的な病理像の報告はありません。最近、甲状腺癌の遺伝子変異などで特異的な遺伝子変異の症例の報告がありますが、更なる研究の蓄積は必要と思われます。前記のがん以外に発生率の増加が認められるがんは、食道癌、胃癌のほか、多発的骨髄腫などが挙げられますが、観察集団の高齢化も考慮した更なる解析が必要です。

局所の被ばくによる晩発的影響として問題となるのは、白内障です。被ばくから発症に至るまでの期間が長期にわたりますが、これは、水晶体の上皮が再生性上皮であり、被ばくによる再生障害が起こると、水晶体の白濁が生じ、視力障害が見られることが、白内障の発生機序とされています。1回の照射による被ばくであれば、水晶体の白濁に至るしきい値は2Gy、白内障を呈するしきい値は5Gyとされています。分割照射による被ばくでは、水晶体の白濁に至るしきい値は5Gy、白内障のしきい値は8~10Gyと考えられています。ただし、このしきい値は、年齢依存性が認められ、年齢が若いほど、しきい値は低くなると考えられています。

これまで本稿では、しきい値の単位は全てグレイ(Gy)を使ってきました。初めに、しきい値を持つ障害には、組織の影響を表す等価線量としてシーベルト(Sv)の単位を使うことは向かないということを述べましたが、そのため、吸収線量(Gy)で表す方がより正確であると思われるためです。現在、氾濫している情報にはシーベルト(Sv)を用いて説明している情報も多いのですが、放射線加重係数が1であるため、数値の差はありません。当然、放射線加重係数の値が異なるα線や、中性子線では値が変わってきます。これは、放射線医学では、標準放射線として放射線加重係数が1である250keVのX線若しくは60Coのγ線が使われるため、Gy=Svという扱いになっているからだということを認識しておくことが必要です(注:1931年に線質の感受性を基に生物効果比を設定した当時は、165keVのX線が基準でした)。

6. 確率的影響と確定的影響

放射線による生物的な影響を「確率という刃物」で切ったその断面を見ると、その影響は確率的影響と確定的影響という分類で見ることができます。この確定的影響は、以前は非確率的影響という言葉を使っていました。この2つの違いは、しきい値を持つか持たないかという違いと言えます。確定的影響は、前項の急性障害と晩発的障害の白内障などが該当し、確率的影響は、発がんと遺伝的影響が該当します。ここでは、生物的影響という範囲で考えるため、遺伝的影響を含めています。被ばくの線量と影響の発生頻度を図で表すと(図1)のようになります。

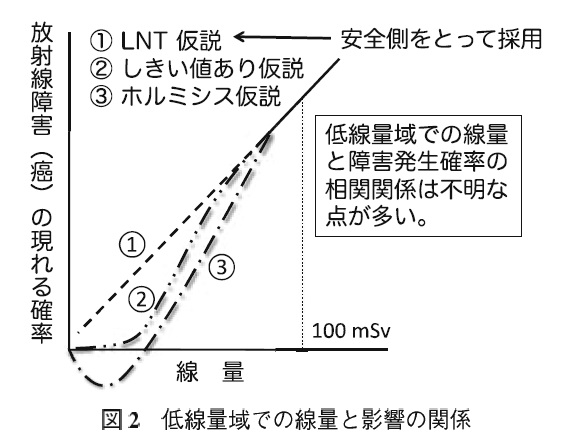

確率的影響の原因は、遺伝子の突然変異に由来すると考えられ、その突然変異が起こる可能性が確率的であるためこのように分類されていると理解すれば良いでしょう。しかしながら、がんは放射線によって誘発されるだけでなく、自然的に発症することも事実です。自然発症のレベルを超えて発症頻度を考える場合は、線量依存的に直線的な発症率の増加が見られます。しかし容認できるレベル以下の低線量では、それが直線的に線量に依存するかどうかは正確には解明されていません。ごく低線量では、むしろ生体に有用となるという立場に立つホルミシス効果説や、確率的影響の低線量領域にしきい値が存在するという仮説などがありますが、今のところは、直線的に変化するというLNT仮説(しきい値なし直線-線量応答関係,Linear Non-Threshold model)が線量とリスクの関係をより安全側に評価するという観点から採用されています(図2)。

確率的影響の原因は、遺伝子の突然変異に由来すると考えられ、その突然変異が起こる可能性が確率的であるためこのように分類されていると理解すれば良いでしょう。しかしながら、がんは放射線によって誘発されるだけでなく、自然的に発症することも事実です。自然発症のレベルを超えて発症頻度を考える場合は、線量依存的に直線的な発症率の増加が見られます。しかし容認できるレベル以下の低線量では、それが直線的に線量に依存するかどうかは正確には解明されていません。ごく低線量では、むしろ生体に有用となるという立場に立つホルミシス効果説や、確率的影響の低線量領域にしきい値が存在するという仮説などがありますが、今のところは、直線的に変化するというLNT仮説(しきい値なし直線-線量応答関係,Linear Non-Threshold model)が線量とリスクの関係をより安全側に評価するという観点から採用されています(図2)。

あくまでも安全側に評価するという立場として、放射線防護と管理のために採用している考え方ですから、これが正しいと主張しているものではありません。ここも理解が混乱している点でもあると思われます。低線量領域での生物影響の正確なことは今後の研究の発展が望まれます。

あくまでも安全側に評価するという立場として、放射線防護と管理のために採用している考え方ですから、これが正しいと主張しているものではありません。ここも理解が混乱している点でもあると思われます。低線量領域での生物影響の正確なことは今後の研究の発展が望まれます。

確率的影響として問題なのは、発がんであるということは前にも述べた通りです。これは、主に年齢と性の揃った原爆被爆者追跡調査に基づき評価されていますが、統計的に有意ながんの増加は、約100mSvを超えた値で認められています(図1)。これまで、すべてグレイ(Gy)の単位を用いてきましたが、ここでは、シーベルト(Sv)の単位を用いました。これには理由があります。このシーベルト(Sv)は、確率的影響(がんや遺伝的影響)の発生を考慮するために、組織臓器の等価線量に係数の総和を1とした各組織加重係数を乗じたものの総和として定義した実効線量であり、確率的影響を測る“ものさし”だからです。つまり、全身が均等に被ばくした場合も、ある臓器が単一に被ばくした場合も実効線量の値が同じであれば、それらの被ばくによる確率的リスクは同じであると考え、その値が100mSvを超えなければ発がんリスクは自然の発がんと変わらないと考えられるからです。例えば、10mSvの全身均等被ばくであれば、その実効線量は10mSvであり、甲状腺(組織加重係数=0.04)に250mSvを被ばくした場合も250×0.04=10の計算により、10mSvとなって、同じ実効線量は10mSvとなり両者の確率的影響は同じであると考えることができるということになるわけです。この組織加重係数は2007年のICRP(国際放射線防護委員会)勧告で、生殖腺が、0.20から0.08、膀胱、肝臓、甲状腺などが0.05から0.04に変更になっています。これは、広島・長崎の原爆被爆者の長期調査によって生殖腺への影響を見直し、より低く見積もられたことに由来しています。この組織加重係数が、がんや遺伝的影響を評価するために見積もられているということを忘れて議論すると話が混乱しますから注意が必要です。また、単位線量当たりの発がんリスクを見積もったリスク係数もICRPから出されており、2007年勧告では、年齢分布集団を平均した発がんの名目リスク係数が5.5(10-2Sv-1)、つまり1Sv当たり5.5%、遺伝的影響のリスク係数が0.2(10-2Sv-1)、つまり1Sv当たり0.2%となっています。

これまで説明した放射線による起こる障害を分類して分けてみると図3のようになります。

7. 外部被ばくと内部被ばく

放射線による障害を「体という刃物」で切った断面を見ると、“外部被ばくによる障害”と“内部被ばくによる障害”加えて“体表面汚染による障害”という三者を対比させて見ることになります。体表面汚染とは、文字通り衣類などを含め体表面に放射性物質が付着した状態をいいます。実験室などでは、実験に使う非密封放射性物質が誤って付着した、作業現場では怪我などの部位に放射性物質による汚染を発見したという事故が想定されます。当然、汚染がある状態では、作業員や研究者は外部被ばく、内部被ばくの危険に曝されるわけですが、汚染を除去することにより被ばくの危険は最小限になります。また、汚染の除染は放射線障害を最小限にするための基本ですから実務的には最も重要な事項と言えます。

次に内部被ばくと外部被ばくという分類対比を考えると、外部被ばくに関しては、これまで説明してきたように、主にX線、γ線による全身被ばく、局所被ばくを包含したものであることが分かります。さらに外部被ばくに関して、全身の被ばくの説明時には、混乱を避けるために述べませんでしたが、全身の均等被ばくに対して、非均等被ばくした場合は、被ばくした部位について、各部の等価線量に部位別加重係数を乗じた値を合算することで求めます。日常の管理では、この算出方法は難しいですが、より正確な被ばく管理を行う上で必要ですから、理解しておくことは重要です。

内部被ばくは、何らかの理由によって放射性物質が体内に取り込まれたために起こるものです。経路としては、口から入る場合(経口曝露)、吸い込む場合(経気道曝露)、傷口など皮膚から取り込まれる場合(経皮曝露)が主な経路と考えられます。本来、皮膚は防御機構が発達していますから、経皮曝露は、粘膜以外傷口がなければ経皮的吸収による内部被ばくは少ないと考えられます。よって内部被ばくとして考慮すべきものは、経口曝露と経気道曝露といえます。体内に取り込まれた放射性物質の場合、核種や形状、更には崩壊によって生じる娘核種の種類によって集積する組織臓器や代謝を考慮した実効半減期(有効半減期)と及ぼす影響は異なってきます。一般的には、水溶性や脂溶性の化学形をとる物は経口され、腸管から吸収することが多く、222Rn(ラドン222)、133Xe(キセノン133)などはガス状の状態で、経気道曝露されて内部被ばくの原因となる可能性があります。また、131I(ヨウ素131)や239PuO2(二酸化プルトニウム,※1)のような核種も粉塵として経気道的に吸収されると考えられています。例えば、131Iなどは、甲状腺にほぼ選択的に集積することにより、甲状腺癌や甲状腺機能低下症のような症状を起こすことがあります。化学形に依存する場合としては、239Pu(※1)の場合、可溶性であれば肝臓や骨に集積が見られ、粉塵と伴に吸入した場合は肺にそのまま沈着すると考えられています。実験室などでよく使われる32Pなどは、物理的半減期が14.3日と短いため、有効半減期も物理的半減期に近く、白血病減少の症状を起こしても白血病の誘発の可能性は低いと考えられています。(表4)にそれぞれの核種と集積されやすい臓器及び生じ得る障害をまとめました。※1 原論文には229PuO2,229Puとあったが、239PuO2,239Puの誤りであると考え編集者が239に直した。

化学形と同じく内部被ばくの場合に考慮しなくてはならない点として放射線の線質が重要になってきます。外部被ばくでγ線、X線が問題になったのと比べ、内部被ばくでは、α線の線質及び生物効果比が大きいためです。つまり、α線は紙1枚でも容易に遮へいできますが、逆にそれだけの厚さの部分に高密度にエネルギーを付与するということですから、局所的に大きな影響を受けることにほかなりません。

内部汚染の問題が生じた場合には、その内部汚染を除去するための薬剤を使用する必要がありますし、事前に内部汚染の予防のための薬剤が使われることがあります。具体的には、放射性セシウムの内部被ばくに対するプルシアンブルーや、放射性ヨウ素に対して使われる安定ヨウ素剤などがそれに当たります。それと同時に内部被ばくの線量も評価しなくてはなりません。前にも述べたように、吸収線量を直接測定することはできないため、推定するしかないのですが、組織臓器の吸収線量を推定することはかなり難しいと言わざるを得ません。摂取された放射性物質が実効半減期を繰り返しながら減衰していく間、継続的に被ばくをし続けることになるためと、推定の根拠となるホールボディーカウンタで測定した値と摂取に至る時期やその経路などの摂取シナリオによって、推定される摂取量が大幅に変わる可能性があるためです。また放射線防護の立場からは、より安全側の立場に立ち、摂取後50年間(小児にあっては、70歳になるまでの期間)被ばくすると推定される被ばく線量を、摂取時に一度に摂取したものとして以後の防護を考えるという立場、預託実効線量で内部被ばくを評する考え方が採用されています。ですから、内部被ばくの線量という場合は、この預託実効線量の値を示しているということを理解しておく必要があります。内部被ばくを推定する手段としては、前述のようなホールボディーカウンタと尿や糞便などから試料を調整して計測するバイオアッセイ法などがあります。また、経口摂取した場合など、核種ごとに実効線量係数がICRP(Pub.72)から出されており、それを用いて計算することにより、経口量(Bq)から預託実効線量(Sv)への換算が可能となります。本来私たちの体は、天然由来の40Kの放射性物質を持っていますから、何も被ばくしていない状態でおも、ホールボディーカウンタで計測すると、天然の40K由来のγ線スペクトルが観察されることを忘れてはなりません。その意味では、我々は常に自然放射線に曝されているということになります。

終わりに

平成23年に起こった未曾有の震災とそれに付随して発生した福島第一原子力発電所事故を契機に放射線及びその影響に関しての知識が驚く勢いで一般化しました。週刊誌に始まり啓蒙書、単行本に至る多くの出版物が書店に平積みになっていますが、誤った情報も紛れています。確かに、単位などこれまで整理されないまま今日に至っていることにも問題もあると思いますが、いまだ未解明が数多くあるのも事実です。このような中、放射線取扱主任者に求められる要求が今までにも増して大きくなったことは間違いないでしょう。基礎の基礎を理解することは、非常に大事です。本稿では、舌足らずな説明に終わってしまったことも多くあります。足りない部分は主任者試験対策テキストなどを用いて補っていただければ幸いです。

Isotope News 2013年12号 No.716 pp.89~98