[第1稿] 2017年1月29日 川根 眞也

[改定・追記] 2018年2月6日 川根 眞也

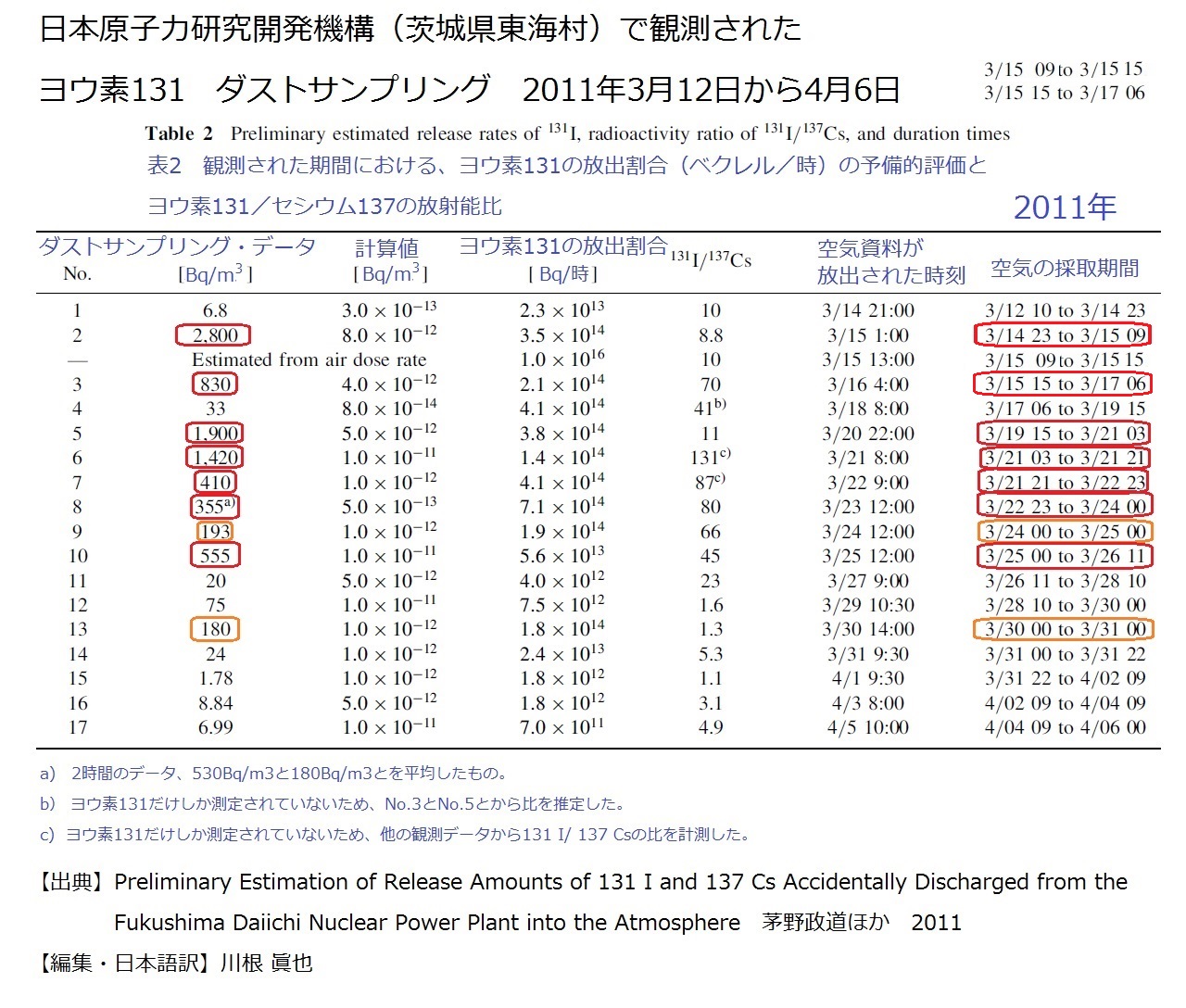

福島県住民の初期被ばくを追う(2) 茨城県東海村で、2011年3月14日23時から3月15日9時までの空気中のダスト、最高値はヨウ素131 2,800ベクレル/m3でした。日本原子力研究開発機構が測定していました。

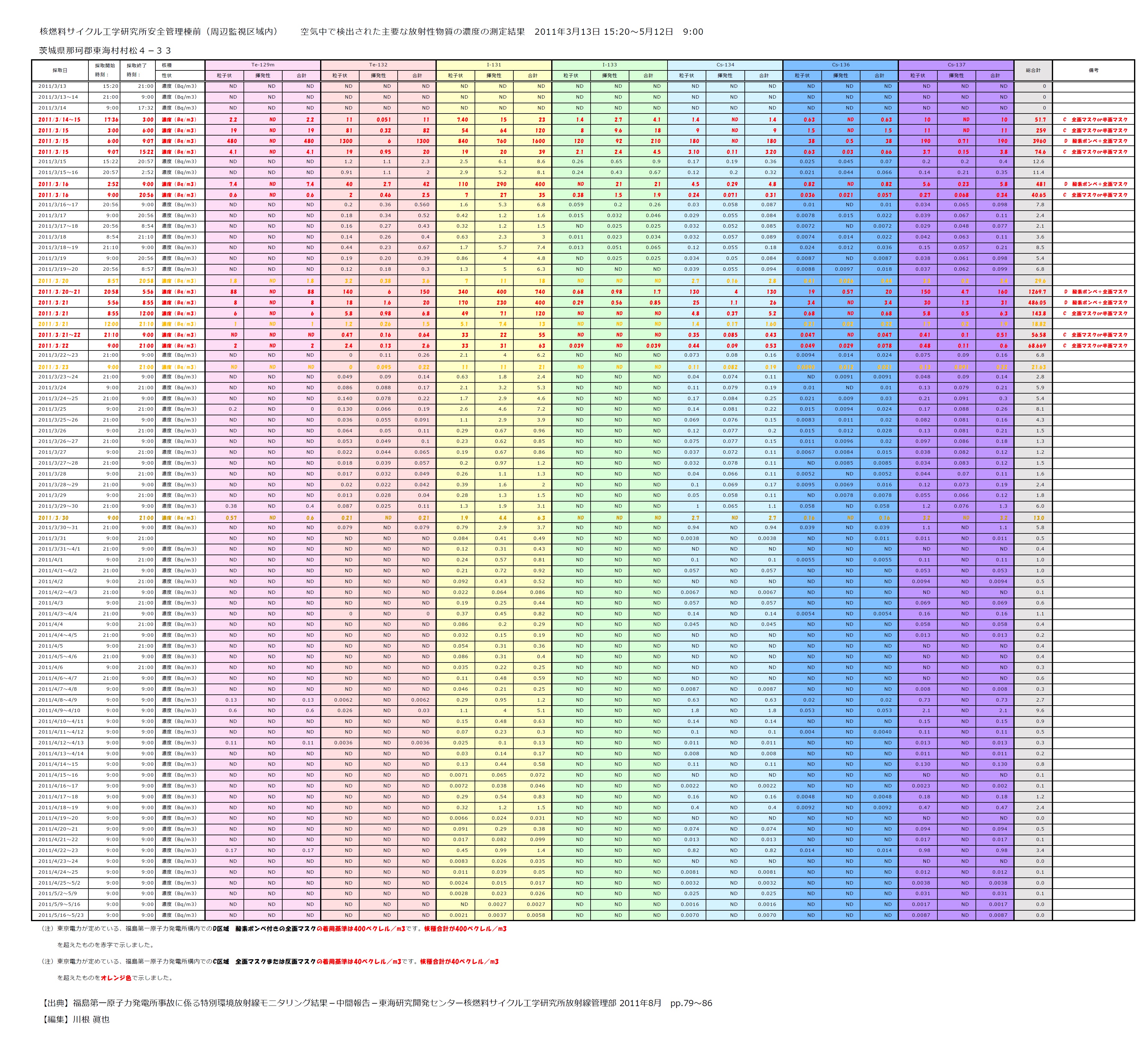

そして、同じく日本原子力研究開発機構の、東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所が、2011年3月13日から5月23日まで、空気中の放射性核種の濃度測定をやっていました。そのテルル129m、テルル132、ヨウ素131、ヨウ素133、セシウム134、セシウム136、セシウム137の核種分析が公表されています。気体の捕集時間もまちまちですが、基本的に高濃度のときは捕集時間を長く、非常に微量な時間帯は捕集時間を短く設定されているように思えます。文科省や東電の公表データに比べ、良心的ではないか、と思います。この核燃料サイクル工学研究所のデータでも、最高値は2011年3月15日午前3時から午前6時の空気のダスト(粒子状と揮発性の合計)で、ヨウ素131が1,600ベクレル/m3、テルル132が1,300ベクレル/m3、ヨウ素133が210ベクレル/m3検出されています。

そして、同じく日本原子力研究開発機構の、東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所が、2011年3月13日から5月23日まで、空気中の放射性核種の濃度測定をやっていました。そのテルル129m、テルル132、ヨウ素131、ヨウ素133、セシウム134、セシウム136、セシウム137の核種分析が公表されています。気体の捕集時間もまちまちですが、基本的に高濃度のときは捕集時間を長く、非常に微量な時間帯は捕集時間を短く設定されているように思えます。文科省や東電の公表データに比べ、良心的ではないか、と思います。この核燃料サイクル工学研究所のデータでも、最高値は2011年3月15日午前3時から午前6時の空気のダスト(粒子状と揮発性の合計)で、ヨウ素131が1,600ベクレル/m3、テルル132が1,300ベクレル/m3、ヨウ素133が210ベクレル/m3検出されています。

データが読みづらいと思いますので、是非、以下のpdfをダウンロードしてご覧下さい。このデータから、原発事故から2ヶ月間のセシウム134、セシウム137のデータから、ヨウ素131、ヨウ素132、ヨウ素133の空気中濃度が推定できるのではないでしょうか。

データが読みづらいと思いますので、是非、以下のpdfをダウンロードしてご覧下さい。このデータから、原発事故から2ヶ月間のセシウム134、セシウム137のデータから、ヨウ素131、ヨウ素132、ヨウ素133の空気中濃度が推定できるのではないでしょうか。

核燃料サイクル工学研究所安全管理棟前(周辺監視区域内) 空気中で検出された主要な放射性物質の濃度の測定結果 2011年3月13日 15:20~5月12日 9:00

原典はこちらです。pp.81~86。この原典資料の指数表示をすべて、川根が小数点表示に直したのが上記です。

福島第一原子力発電所事故に係る特別環境放射線モニタリング結果-中間報告-東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所放射線管理部 2011年8月

さらに、粒子状と揮発性の放射性物質ごとに見ると、2011年3月15日6:00~9:07の大気では

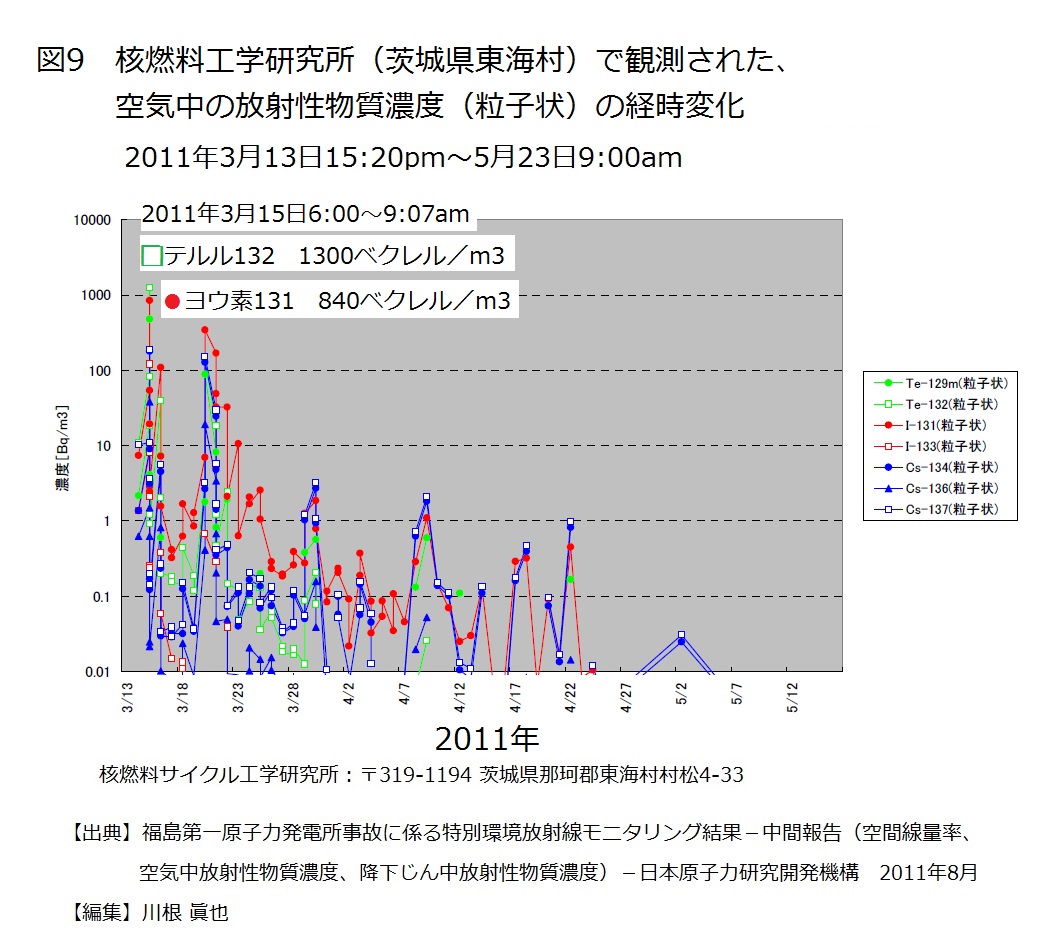

図9 核燃料工学研究所(茨城県東海村)で観測された、空気中の放射性物質濃度(粒子状)の経時変化

核種 大気中濃度[ベクレル/m3] ※ 2011年3月15日 6:00~9:07am

テルル129m 480

テルル132 1300(1位)

ヨウ素131 840(2位)

ヨウ素133 120

セシウム134 180

セシウム136 38

セシウム137 190

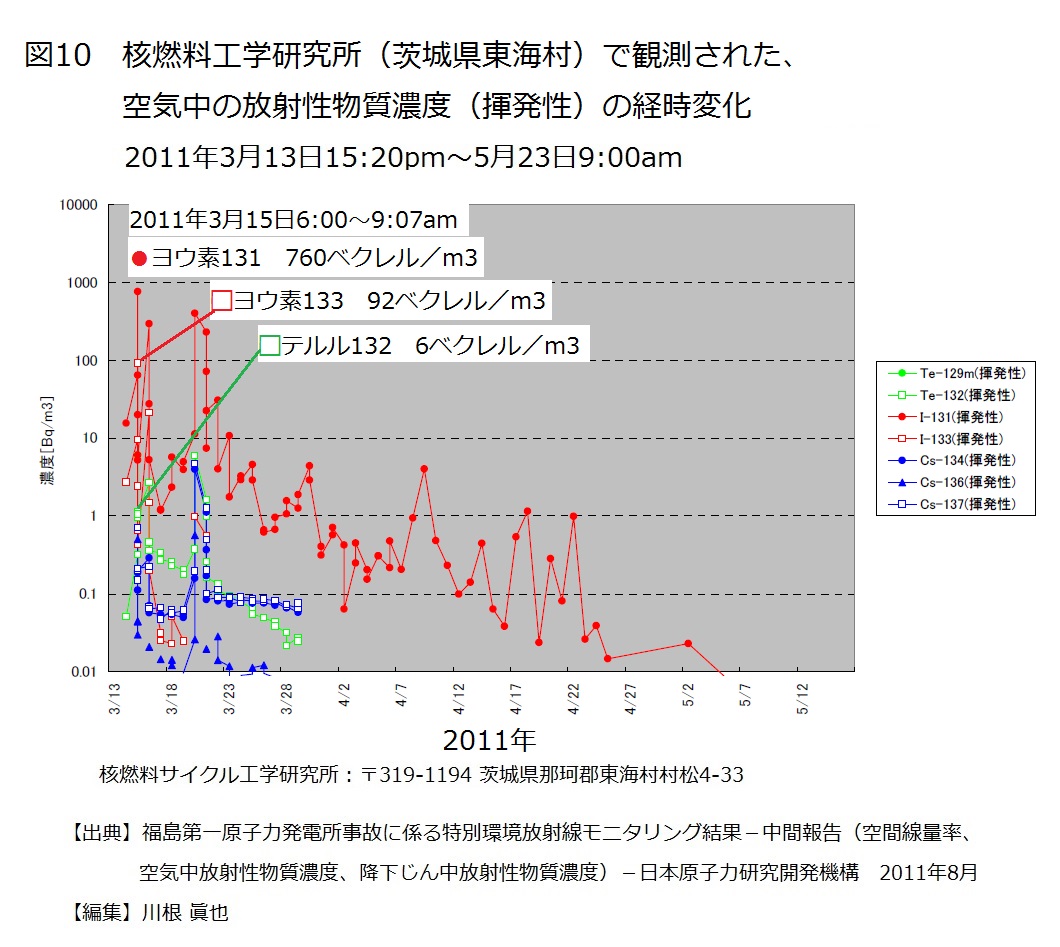

図10 核燃料工学研究所(茨城県東海村)で観測された、空気中の放射性物質濃度(揮発性)の経時変化

核種 大気中濃度[ベクレル/m3] ※ 2011年3月15日 6:00~9:07am

テルル129m ND

テルル132 6(3位)

ヨウ素131 760(1位)

ヨウ素133 92(2位)

セシウム134 ND

セシウム136 0.5

セシウム137 0.71

図5 核燃料工学研究所(茨城県東海村)で観測された、空気中の放射性物質濃度(粒子状と揮発性の合計)の経時変化

核種 大気中濃度[ベクレル/m3] ※ 2011年3月15日 6:00~9:07am

テルル129m 480(6位)

テルル132 1300(2位)

ヨウ素131 1600(1位)

ヨウ素133 210(5位)

セシウム134 180(4位)

セシウム136 38(7位)

セシウム137 190(3位)

粒子状の放射性物質で、もっとも2011年3月15日 6:00~9:07amの東海村の大気でもっとも多かったのは、テルル132でした。政府や福島県の福島県住民の被ばく線量評価では、ヨウ素131やセシウム134、セシウム137だけを対象にしており、テルル132を無視しています。他にも、少ない量の短寿命核種(バリウム140、ランタン140、テルル129m、セシウム136など)が放出され、呼吸を通して住民は摂取していました。政府や福島県の住民の内部被ばくの線量評価は数倍誤っている可能性があります。