黒川眞一氏(高エネルギー加速器研究機構名誉教授)の早野龍五論文批判、『被災地の被曝線量を過小評価してはならない 宮崎・早野論文「伊達市の周辺線量測定値と個人線量の比較」を考える』2017年5月29日を全文紹介します。WEB RONZAに掲載されているものです。

『被災地の被曝線量を過小評価してはならない 宮崎・早野論文「伊達市の周辺線量測定値と個人線量の比較」を考える』

2017年5月29日 WEB RONZA

福島第一原発事故による放射能汚染と個人被曝線量について、福島県立医科大学の宮崎真氏と東京大学の早野龍五氏が昨年12月、研究論文を専門誌に発表した。論文の表題を日本語に訳すと「福島原子力発電所事故の5ヶ月後から51ヶ月後までの、パッシブな線量計による伊達市の全市民の個人外部線量の観測 第一論文 航空機による周辺線量の測定値と個人線量値の比較」となる。

この論文について、私は考察を加えたい。論文に対する私の結論は、大きくいって二つある。一つ目の結論は「ある場所の空間放射線量から個人の被曝線量を算出するための係数は、この論文が導いた結論とは異なる」ということ。そして二つ目の結論は「放射線防護の観点からは、環境省が2011年に定めた防護基準よりも厳しい基準を採用すべきである」ということだ。

ガラスバッジ線量を「平均値」で扱えるのか

宮崎・早野論文とは、どのようなものだろうか。その内容については、3月11日のWEBRONZAに早野氏への編集部のインタビュー「福島の放射線の量を正しく理解してほしい」があり、早野氏自身が説明をしている。また、3月29日に伊達市が発行した「だて復興・再生news 第30号」には、筆頭筆者である宮崎氏による解説がある。

宮崎氏が紹介している論文の主な結論は、次の通りだ。

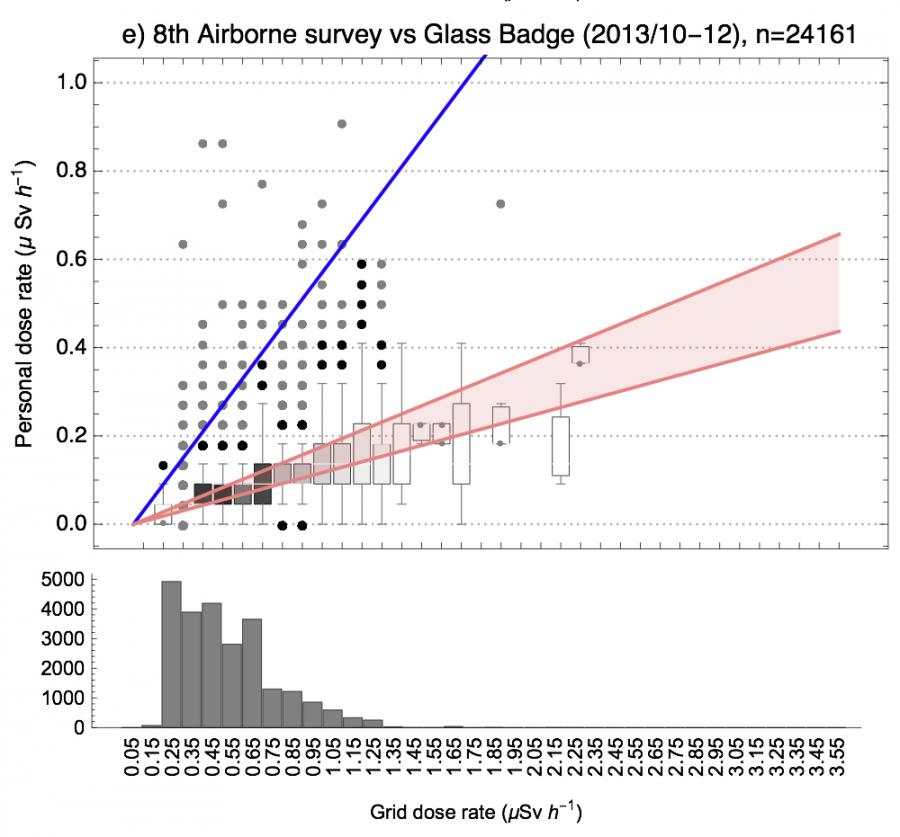

(1) ガラスバッジの線量は、住む場所の航空機モニタリング調査による空間線量率に良く比例し、その比例係数はおおよそ0.15倍でした。式で表すと、「ガラスバッジの線量(1時間あたりに換算)=0.15×航空機モニタリング調査による空間線量率」となります。

(2) 実際の測定結果にもとづく解析によって得られた比例係数0.15は、環境省が2011年に採用した空間線量率から実効線量への換算係数0.6(「実効線量=0.6×空間線量」で示されます)が、結果的に4倍ほど安全側に立つ係数であったことを示しました。

(3) 結果として、ある場所の空間線量率からその場所に住む方々の個人線量を精度よく推定出来ることが、伊達市の取り組みから明らかになりました。

論文のアブストラクトと宮崎氏の解説では、「個人の線量は空間線量に0.15倍を掛けたもの」とし、また「ガラスバッジの線量は住む場所の航空機モニタリング調査による線量率によく比例し、その比例係数はおよそ0.15倍でした」と書かれている。つまり、空間線量と比較されているものを、単に「個人の線量」あるいは「ガラスバッジの線量」としている。だがこれは正しくは「各個人のガラスバッジの線量をその個人が住む区域の空間線量で割った値の全被験者の全期間を通しての平均値が0.15である」とすべきものである。論文のアブストラクトと宮崎氏の解説には、この「平均値」という大切なキーワードが用いられていない。

また、「結果的に4倍ほど安全側に立つ」とされた環境省の0.6という係数は、もともと被曝防護の目安を与えるために厳しく設定された量であり、ガラスバッジの線量を空間線量で割った値の平均値と比較をして「○倍ほど安全側」などと評価されるべき数値ではない。

被曝線量が過小評価される3要因

私は、宮崎・早野論文が、結果的に市民が受けた被曝線量について大幅な過小評価を与えるものになっていると考える。以下に挙げる3つの点について、論文では正しい評価がなされていないからだ。

(1) バックグラウンドとして0.54 mSv/年 を一律に差し引いていることと、公衆がガラスバッジを正しく装着しないためにおこる線量の過小測定を無視している

(2) 航空機で測られた空間線量と地上での測定値の差を考慮していない

(3) 多方向から来る放射線によるガラスバッジの測定線量を、実効線量とみなしている

私は、このような過小評価をもたらす要因の効果を検討することにより、空間線量から被曝線量を導き出す計算方法は、航空機モニタリングで調査された空間線量に0.15をかけるのではなく、地上でサーベイ・メーターによって測定された空間線量に0.36〜0.40をかけるべきであることを示す。

実効線量を正しく導き出すには

そもそもガラスバッジとは、どのような測定装置か。ガラスバッジは、被曝のリスクと防護についての教育を受けた放射線作業従事者が胸部または腹部に装着し、放射線管理区域内で作業したことによってどれだけの被曝をするかを測定する小型の個人線量計である。ガラスバッジは放射線作業エリア外の人工放射線が存在しない場所に保管される。また、自然放射線のバックグラウンドを正確に差し引くために、各作業者が装着するガラスバッジの他にも数個のコントロール・バッジが常に保管場所に置かれている。

作業者が装着したガラスバッジとコントロール・バッジは、線量を測定するためにひと月ごとに製造元の千代田テクノルに送られ、作業者のガラスバッジの読み値からコントロール・バッジの読み値がバックグラウンドとして差し引かれる。伊達市の場合は3か月ごとに計測され、結果は0.1mSvごとに数値化されている。

このようなガラスバッジを公衆が、放射線管理区域のように境界が設置されていない場所で24時間にわたって装着することには本来無理があること、またコントロール・バッジが原理的に存在できないことをここで指摘しておきたい。

ガラスバッジが測定するものはバッジに与えられたエネルギーであり、単位はGy(グレイ)である。このエネルギー量は、人体や臓器への影響を示す「実効線量」へ換算する必要がある。実効線量の単位はSv(シーベルト)だ。

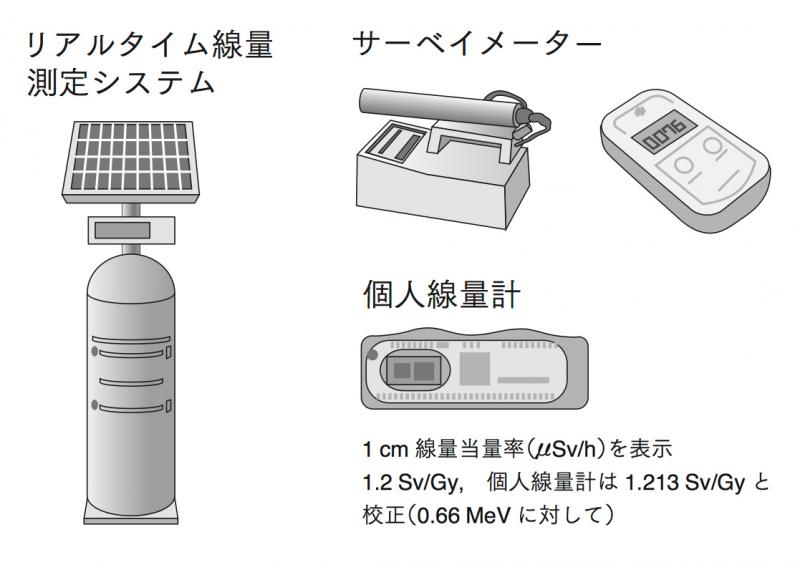

実効線量は直接に実測できないため、主としてシミュレーションによって評価される。ガラスバッジでは1Gy=1.2Svと較正される。なお、空間線量を測定するリアルタイム線量測定システムやサーベイ・メーターも、測定できる量はGyであり、同じように1Gy=1.2Svと較正される。

それでは実効線量を正しく補正してみよう。

【補正1:バックグラウンドの引きすぎ】

伊達市では、千代田テクノルが年あたり0.54mSvに当たる量を差し引いたものを個人線量として市に報告していた。このような一律の差し引きは、バックグラウンドの引きすぎを起こすことが懸念される。

実際に宮崎・早野論文の図4をみると、空間線量が比較的低い区間で、99%以上の市民の線量値がゼロである場合が3カ所ある。これらの区間に属する市民の数は、その期間の全被験者の20%、18%、6%にあたり、無視できない多さである。また、空間線量の大部分の区間において、少なくとも1%以上の市民の線量値がゼロであることがわかる。これはバックグラウンドの引きすぎとガラスバッジが正しく装着されていなかったことによる線量の過小計測によって引き起こされたと推測される。

そこで私は、大地からの自然放射線による空間線量0.04μSv/hの30%だけがガラスバッジによって計測され、計測にかからない残りの70%にあたる0.028μSv/hが引きすぎになると想定してみた。なぜならば、大地からの自然放射線も、放射性セシウムからの放射線と同じように、人体と建物により遮蔽されるからである。これに加え、ガラスバッジが正しく装着されていないことによる過小評価分の0.007μSv/hがあると仮定する。この合計値0.035μSv/h(=0.31mSv/y)の引きすぎがあるとして、論文に示された6つの期間のうち3番目(2012年10〜12月)と6番目(2014年10〜12月)の期間で引きすぎを補正してみた。この二つの期間を取り上げたのは、第3番目の期間から市民全員が対象となったことと、最新の期間が第6番目であることによる。もともと0.15であった係数は、この補正によって0.22と0.25まで大きくなった。

【補正2:航空機モニタリングの線量過大評価】

航空機によるモニタリングで得られた空間線量は、伊達市が行なった地上でのサーベイ・メーターによる測定よりも空間線量を1.33倍程度過大評価している。「だて復興・再生ニュース第8号」によると、2012年7月から2013年6月までの期間において、ガラスバッジによる線量値を伊達市がサーベイ・メーターを用いて測定した空間線量で割った平均値は0.20であり、論文の係数0.15の1.33倍である。600mの円内の平均的な線量を測定する航空機によるモニタリングよりも、地上でのサーベイ・メーターの測定を重視すべきである。この補正を行うと、さきほど得られた係数は0.30と0.34まで大きくなる。

【補正3:ROT照射条件のときの線量値】

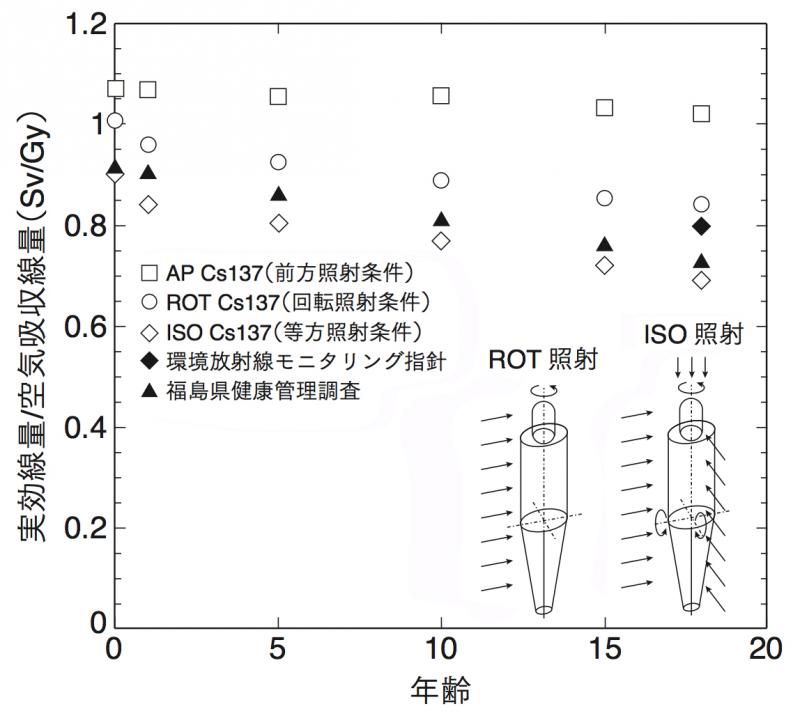

放射線作業従事者による通常の放射線作業では、放射線は主として作業者の前方から来るものと想定されている。このような照射を「前方照射(AP)条件」という。ところが、原子力発電所から飛来した放射性物質(主としてCs134とCs137)で汚染された地域に住む公衆は、放射線が前方、後方、左右の側方からやってくる。このような状態は「回転照射(ROT)条件」と呼ばれ、個人線量計の応答や実効線量がAP照射条件とは異なる。

宮崎・早野論文では、ROT照射条件では人体の遮蔽によって線量の読み値が30%減少するが、実効線量も30%減となることがシミュレーションで求められているのでガラスバッジの読み値をそのまま使ってよいとしている。しかしながらAP照射条件においても、シミュレーションで求められた標準的な人体での実効線量は、ガラスバッジの読み値の85%であり、15%の余裕がとられている。この余裕は人間にはそれぞれ個性があることに鑑み、どんな場合でも過小評価をすることがないための方策である。したがってROT照射条件で同等の余裕を持たせるためには、ガラスバッジの計測値を1.2倍すべきだと考える(図を参照)。そうすると、係数は、0.36と0.40となる。

個人の被曝防護は、どうあるべきか

以上の3要因の補正をまとめると、空間線量から実効線量の集団の平均値を求める式は「実効線量=0.15×航空機モニタリングによる空間線量」ではなく、「実効線量=(0.36〜0.40)×地上でのサーベイ・メーターによる空間線量」である。なお、バックグラウンドの引きすぎとして仮定した0.035μSv/hが、たとえ低めの0.02μSv/hであったとしても、上記の係数は0.30〜0.32になるだけであることに注意してほしい。これが、本稿の1点目の結論である「ある場所の空間放射線量から個人の被曝線量を算出するための係数は、この論文の結論とは異なる」という問題である。

さらに2点目の結論を考えよう。宮崎・早野論文の図をみると、各個人の被曝線量は大きく広がっており、低線量率の区間でも年あたりの被曝線量が10mSvに近いか10mSvを超える人々が、論文が扱っている全期間に存在する。

そもそも放射線被曝防護においては、平均的人間などを想定することは許されず、最大の被曝をする個人を防護の対象としなければならない。平均値は、集団の健康へのリスクの予測には役立つが、一方、個々人の防護では被曝線量が大きい人の被曝を低減することが大事であるということに尽きる。この観点からみると、環境省の基準である「実効線量=0.60×空間線量」においてさえも、市民の10%以上が基準を超えて被曝することが、宮崎・早野論文の図5からわかる。それゆえ、放射線防護の基準としてはより厳しいものを用いるべきであり、換算式としては「実効線量=空間線量」を採用することが自然でありかつ妥当である。

最も重視すべきは「数値や係数の真意の説明」

私が宮崎・早野論文をていねいに読んでみたところ、論文中に説明されていない記号などがかなり見受けられ、また特にこの論文の結果を示す図4の説明が不十分であると思った。一例をあげれば、係数の0.15±0.03の0.03がどのような意味で使われているかが説明されていない。論文について確認したい事項が多くあるので著者にお会いして質問できる機会があればと思う。

岩波書店の雑誌「科学」2013年12月号に、匿名の研究者study2007氏による論考「子どもの外部被ばくと全がんおよび小児白血病リスク」が載った。このなかでstudy2007氏は「原発事故に由来する被ばく量の評価はさまざまな機関・研究者によって行われるべきであるが,それを施策に結びつける場合は,根拠となる数字や係数の『真意』を住民に対し誠実に説明する必要があると考える」と述べていた。

惜しくも故人となった氏が表明されたこの信念に、私も従いたいと思う。私のこの論考が「根拠となる数字や係数の『真意』を説明する」ことに、幾分かの貢献ができれば幸いである。また伊達市民のみなさんは、論文の真意を誠実に説明してもらう権利がある、と考える。