多くの全国紙は、次々と再稼働していく原発のトラブルについて、まったく報道しません。または、報道する場合でも地域限定で、九州の原発のトラブルは西部本社版だけで。福井県の原発のことは大阪本社版だけで。というように。首都圏で新聞を購読している人々には、九州や四国、福井県で起きている原発のトラブル、放射能漏れの事故は伝えられていません。

<参考>『高浜原発4号機、2018年8月21日から再稼動工程。再稼動情報を伝えるのは地元メディアと赤旗だけ』

<参考>『玄海原発のトラブルと再稼動の情報をもっとも報道しているのは、佐賀新聞。佐賀新聞の購読を!』

<参考>『九州の原発の再稼動の状況がなぜ首都圏の人々に伝わらないか? 』

現在、再稼働されている原発はすべて、加圧水型原発ですが、加圧水型原発の致命的な弱点は、蒸気発生器です。この蒸気発生器がギロチン破断すると一次冷却水が一気に漏れ、メルトダウンにつながります。そのメルトダウン一歩手前までいったのは、関西電力、美浜原発2号機の蒸気発生器細管破断事故、1991年2月9日でした。この事故で、放射性希ガス(キセノン133など)約230億ベクレル(約0.6キュリー)、放射性ヨウ素約3.4億ベクレル(約0.01キュリー)が放出され、原発周辺を放射能汚染しました。

以下、中川保雄著『放射線被曝の歴史』(2011年,明石書店)から、加圧水型原発の弱点、蒸気発生器と美浜2号機事故を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<注>以下は、中川保雄氏が1991年に書いた原稿である。この時点で、日本の原発において重大事故が起きる危険性を指摘していた。それも福島第一原発のような沸騰水型原発だけでなく、加圧水型原発の危険性についても書いていた。この後20年、関西電力も東京電力も政府も何もしてこなかった結果が原発震災事故につながったのではないだろうか。そして、2番目のフクシマ原発事故が関西・北陸、九州、四国に訪れかねない事態になっている。

<注>図表は「抜本的解決のない蒸気発生器の腐食要因」(同書pp.241)以外は、川根が必要に応じて挿入したものである。

日本における被曝問題の最近の特徴 中川保雄著『放射線被曝の歴史』(2011年,明石書店) pp.237~249

日本における被曝問題の最近の特徴 中川保雄著『放射線被曝の歴史』(2011年,明石書店) pp.237~249

原発を中心として、日本の放射線被曝問題の最近の特徴についてここで別に取り上げておこう。まず第一に、日本の原発において重大事故が発生する危険性が高まっていることを指摘しなければならない。アメリカ、ソ連についで原発重大事故を起こすのは日本の可能性が高い、という話はあちこちで聞かれる。そのような噂を現実のものとする危険性が現に高まっているのである。

関西電力の美浜原発2号炉は、チェルノブイリ事故から5年目の1991年2月9日、加圧水型炉(PWR)のアキレス腱と呼ばれる蒸気発生器の細管の1本が、まるでギロチンで切られたかのように横方向にスパッと切断され、放射能で汚染された。一次冷却水が少なくとも数十トン以上二次側に漏れた。さらに、日本の原発史上はじめてのことであるが、燃料棒の周りの一次冷却水の一部が沸騰しはじめるほど高温に達し、燃料棒が溶け出す危険が生じたために、稼働中に緊急炉心冷却装置(ECCS)が作動する事態に発展した。簡潔に言えば、美浜2号炉は炉心溶融(メルトダウン:編集者注)の一歩手前までいった大事故で、チェルノブイリの悲劇が日本において再現される危険性が現実に起きたことを示したのである。さらに二次側の蒸気逃し弁などから大気中に放出された放射能により、関西電力などの初期の発表とは異なり、周辺地を汚染した。この事故はまさに日本の原発史上最も重大かつ深刻な事故であった。

蒸気発生器細管は、一方では放射能の混じった一次冷却水を閉じ込めるとともに、他方では燃料が燃えて発生した熱を二次冷却水に伝え、発電に必要な蒸気を生み出すという役目を負っている。前者の目的のためには、細管はできるだけ厚くならなければならないが、後者の目的のためには、細管はできるだけ薄いことが望ましい。このように細管は相反する性格を負わされているが、実際には発電を経済的・効率的に行うために、可能な限り薄くされ、直径およそ2cm、全長20mの細管の肉厚はわずか1.2mmという薄さである。標準型の100万キロワット級の原発では、この薄い細管がおおそ1万本納められており、放射能を閉じこめる壁となる原子炉の容器が管の総面積のおよそ95%を占めるのである。放射能を閉じこめるこの壁の総面積は、たとえるなら甲子園球場のグランドほどの面積ではあるが、その大部分が厚さわずか1.27mmのこの細管によって占められている。しかも、一次冷却水はおよそ150気圧あり、二次側の冷却水との圧力の差、およそ100気圧がこの薄い細管の壁にかかるのである。また細管は、一次冷却水に含まれる放射能、あるいは二次冷却水に含まれるナトリウムなど、腐食を起こす種々の物質にさらされており、そのうえこの薄く長い細管の周りを急激な勢いで流れる水や、発生する蒸気で揺さぶられるという過酷な条件の下におかれている。

このため、蒸気発生細管では、肉厚が薄くなったり、人の歯がやせ細るようなディンティングという現象や、穴のあくピッティング、さらには合金の粒子の境界に沿って腐食が進む、粒界腐食割れを含む、応力腐食割れと呼ばれる損傷が、絶えることなく発生し続けてきた。日本の加圧水型炉の事故の最大原因は、菅、弁、そして蒸気発生器であるが、蒸気発生器の事故が全体の3分の1以上を占め、加圧水型炉の事故の最大要因となっているのである。これに対し、電力会社や日本の政府は、(1)二次冷却水の化学処理法を改善したこと、(2)渦電流探傷検査など、損傷細管の検査技術を改良したこと、(3)レーザー溶接を使ったスリーブ補修という継ぎ当て技術を開発したこと、などを根拠に細管の損傷問題は解決されたと主張してきた。そして、このように安全管理の徹底した日本では細管破断はありえないと強弁してきた。

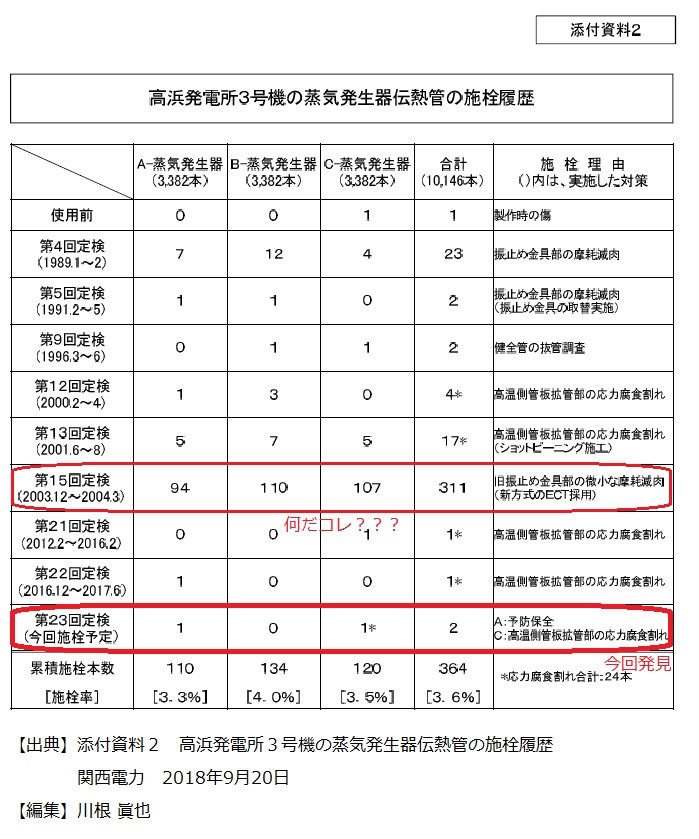

しかし、現実には関西電力の大飯1号炉、高浜2号炉にみられるように、定期検査が行われるたびに、多数の細管が損傷していることが発見され続けてきた。そして電力会社は、損傷した細管に次々と栓を施して、一次冷却水が流れないようにして原子炉の運転を続けてきた。ところが、栓をした細管が増えると冷却水の流れが妨げられるため、冷却水事故が起きた場合には燃料棒を冷やしにくくなり、炉心溶融事故へと発展する危険性が高くなる。通産省と原子力安全委員会は、建て前としては、個々の原発について施栓する率を定めてきた。「安全解析施栓率」と呼ばれる認可施栓率は、当初は3%程度であった。しかし、損傷細管が次々増加すると、通産省と原子力安全委員会は電力会社の申請に応じて次々に施栓率を引き上げ、高浜2号炉に至っては1990年に施栓率を25%に許可してしまった。この場合、「50%施栓率でも安全」と主張したうえで、安全解析を関電に請け負わせるというでたらめな安全審査でもって、通産省はその引き上げを許可したのである。

関西電力など電力会社は、損傷細管に施栓するという方策だけでは対応しきれず、すでに施していた栓を引き抜き、損傷個所にレーザースリーブ補修を行い、施栓率を結果的に引き下げるというような方法も採用しながら急増する細管の損傷に対処してきた。しかし、細管の損傷は、近年急激に増加しており、高浜2号炉の場合では1990年には総数1万164本の細管の4686本、実に46%が損傷しているひどさである。ところで、関電の定義によれば、肉厚1.27mmの40%以上の傷を負っている場合に損傷と言うことにされている。言い換えれば、39%以下の厚みの傷は損傷細管とは考えられていないのである。しかし、現実にはそのような40%未満の厚さの傷を負った細管も多数存在すると考えなければならない。常識的な判断に従うならば、高浜2号炉などでは、蒸気発生器細管のほとんどが損傷を受けている状態と言えるのである。

さて、今回の美浜2号炉の事故の重大性はどこにあるのであろうか。まず第一に、炉心溶融事故直前、あるいは、チェルノブイリ原発事故一歩手前まで突き進んだ事故であったことである。第二に、電力会社や政府がこぞって「絶対に起きない」と強く主張してきた蒸気発生器細管破断が、原発反対派の側から繰り返し指摘されてきたとおりにギロチン破断を免れなかったということである。加圧水型炉の蒸気発生器細管の事故は絶対に起きないという神話の下に運転が強行され続けてきたことである。第三に、原子炉の細管破断は、細管が日々さらされている振動等により金属疲労が起きたものと考えられるが、そのことも含め、細管を損傷さらには破断に至らせる原因は他にもいくつか存在する。そして、そのいずれもに抜本的な解決法がないことが明らかになったことである。第四に、事故が起きてみるとたいてい明らかになることであるが、設計ミスや施工ミス、加えて操作ミスが重なっている起きるというのが重大事故の共通現象であり、あのスリーマイル島事故やチェルノブイリ事故で見られたのと同様なミスが、日本の原発でも日常茶飯事に起きているという危険が明らかになったことである。

図 抜本的解決策のない蒸気発生器の腐食要因 NEI1990年1月号より中川保雄氏作成 『放射線被曝の歴史』 pp241

図 抜本的解決策のない蒸気発生器の腐食要因 NEI1990年1月号より中川保雄氏作成 『放射線被曝の歴史』 pp241

以上のような問題は、事故が起きてから次々に明らかにされつつあるがその過程で関電が前言を覆すという事態が何度も見られる。まともな議論をする大前提として、電力会社や政府が、今回の事故はもちろん、原発に関する情報を広く国民に公開する必要性がますます明らかになってきた。

チェルノブイリが起きてからでは遅すぎる。今回の事故の重要性にかんがみるならば、それは美浜2号、大飯1号など、いわゆる第一世代の加圧水型炉と呼ばれる初期の加圧水炉に限ることなく、すべての加圧水炉を即刻止め、細管の破断や損傷を徹底的に検証する必要がある。蒸気発生器細管の損傷は、何も9基の第一世代原子炉に限られたことではない。たとえば、1985年に運転を開始した高浜3号炉では、1989年の定期検査時に細管23本に損傷が進んでいることが発見された。さらに4号炉においても、1990年3月の定期検査において21本の細管に損傷が確認されたのである。これらの例も含め、近年起きている細管の損傷の原因は、粒界腐食割れ、応力腐食割れである。これらの腐食割れに対する原因は、今日においてもなお完全には解明されていない。そもそも原因が不明のこのような細管の破壊現象に対して有効に、ましてや抜本的に対処する方法など存在しないのである。それ故、すべての加圧水炉は、蒸気発生器細管の破断の危険性を常にかかえている。二本以上の細管が破断するというような事態になれば、かりに緊急炉心冷却装置(ECCS)が正常に働いたとしても、炉心の空焚きを防ぐことはできない。そうなれば、日本でチェルノブイリの惨状を再び繰り返すことを免れないのである。

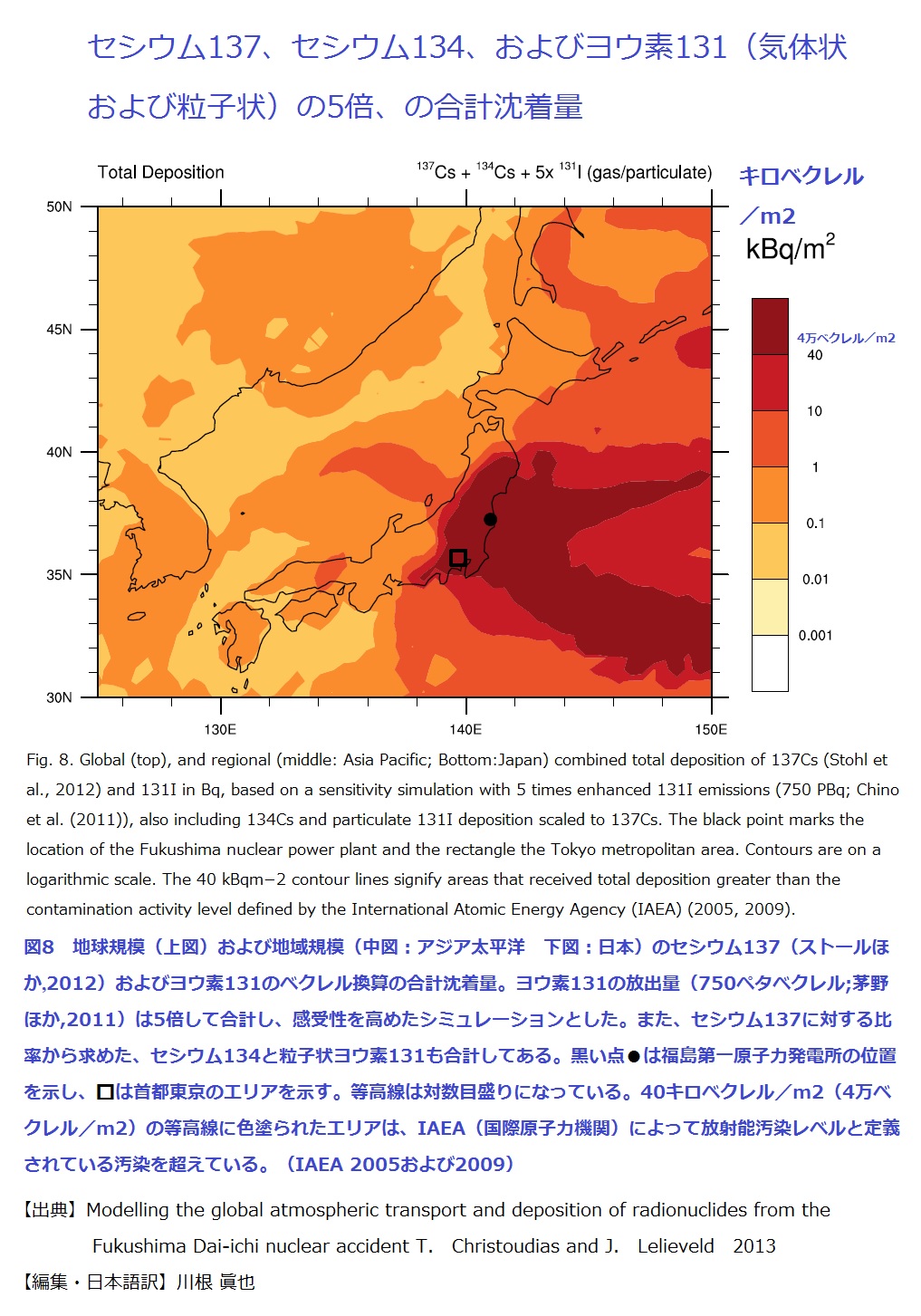

若狭湾に林立する10基の加圧水型炉で、もしそのようなことが起こるならば、人口密度がきわめて高い日本においては、チェルノブイリをはるかに上回る被害は避けがたい。若狭湾一帯では放射線被曝による急性死も避けることはできないであろう。また、放射能雲が京阪神地方に流れるならば、およそ1000万~2000万の人びとが避難しなければならない事態へと追い込まれる。放射能による被曝はもちろん長期におよびであろう。京阪神の水甕、琵琶湖も汚染される。京阪神地方のガン・白血病だけを取り上げてみても、数十万人に達する危険性があることを誰も否定することができないであろう。しかも、今回の美浜2号炉の事故においてそのような重大な事故につながる兆候がいくつも見られたのである。

若狭湾に林立する10基の加圧水型炉で、もしそのようなことが起こるならば、人口密度がきわめて高い日本においては、チェルノブイリをはるかに上回る被害は避けがたい。若狭湾一帯では放射線被曝による急性死も避けることはできないであろう。また、放射能雲が京阪神地方に流れるならば、およそ1000万~2000万の人びとが避難しなければならない事態へと追い込まれる。放射能による被曝はもちろん長期におよびであろう。京阪神の水甕、琵琶湖も汚染される。京阪神地方のガン・白血病だけを取り上げてみても、数十万人に達する危険性があることを誰も否定することができないであろう。しかも、今回の美浜2号炉の事故においてそのような重大な事故につながる兆候がいくつも見られたのである。

関西電力や政府は、美浜2号炉をはじめ、高浜2号炉、大飯1号炉等で蒸気発生器細管そのものの取り換えを進めることにより、抜本的な解決につながると主張しているが、しかし蒸気発生器細管の取り換えが新たな事故の発生原因になる可能性もある。新しい蒸気発生器細管だからと言って、抜本的に細管の損傷を防ぐことにはならない。加えて、古い原子炉やパイプに、新しい蒸気発生器細管やパイプを無理矢理に接続すると、新たな事故原因を作り出さないという保証はどこにもないのである。

改めて指摘するまでもなく、原発事故の危険性は、何も加圧水炉に限られたことではない。1989年1月6日に東京電力の沸騰水型原子炉で起きた再循環ポンプ事故も深刻な事故であった※1。沸騰水型とで再循環ポンプが停止するという事態が発生すると、チェルノブイリ原発で見られたような、核暴走事故に発展する危険性に見舞われる。再循環ポンプは、原子炉を流れる水の量を調節することにより原子炉の出力を調整するいわば心臓部とも言うべき、最重要機器の一つである。このポンプが停止したり、あるいは故障し、破壊された部品などによって冷却水が流れなくなったり、流れが悪くなると、炉心の冷却が悪くなって炉の温度が急上昇し、水蒸気の泡も急増する。そのような状態でポンプが再起動されるなどして冷却水の流量が増えると、蒸気の泡がつぶれ、水の密度が増えることによって、原子炉内を走る中性子の減速能力が高まり、その結果出力が急上昇する。あるいは落雷などの原因によって、発電機を切り離さねばならなくなったりした場合は、原子炉は止めずにタービンのみを止めるという操作が行われる。急に閉じるという操作が行われるが、その際に、蒸気をタービンに送る菅の弁が閉じられたにもかかわらず、その蒸気を別の菅に逃す弁が開かない、すなわち、蒸気の逃げ場がなくなるなど、原子炉の圧力が急に高まるということがしばしば起こる。このような場合も原子炉の圧力が急に高まり、燃料棒付近の蒸気の泡がつぶれ、核反応が急速に進み、出力が通常の10倍くらいに急上昇する。そして高温に達した燃料の一部で、溶融、破裂などの事態が起こり、蒸気と、溶けた燃料の混合物が一気に吹き出して、水を一気に沸騰させる。このようなことが起こると、原子炉の急激な圧力上昇によって核反応がさらに急激に進み、通常の出力の100倍にも増加する、という危険が沸騰水型炉には存在する。これは負の反応度として恐れられている。沸騰水型炉が核暴走へと至る道の一つである。チェルノブイリ事故の最大の教訓は、もはや出力の急上昇による核暴走事故など歴史的に過去のものであり、克服され、起こりえない、とその危険性が軽視されていたことが誤りであったことが実証されたことであったとも言える。日本の原発ではチェルノブイリのような核暴走事故は起こりえない、という日本の原発推進派の主張は、チェルノブイリ事故からなんらの教訓も学んでいない、ということを示している。

※1 「福島第2原発3号機 炉心部から金属片」23個回収、まだ残る 破損羽根車の一部? 1989年3月1日 朝日新聞

東京電力は二十八日、福島県富岡町の福島第二原子力発電所3号機(軽水炉沸騰水型、出力百十万キロワット)で起きた再循環ポンプ水中軸受けの脱落事故で、原子炉圧力容器内に金属片が入っているのを見つけ、うち二十三個を回収した、と発表した。金属片は同容器内の中枢部である燃料棒集合体下部でも見つかっており、このように炉心に異物が入った事故はわが国では初めて。燃料棒の被覆管が異物で傷つけられ破れると、放射能漏れなど重大事故につながるが、東電は「穴はなく、放射能漏れはない」としている。しかし、予想外の出来事に、福島県など地元は大きなショックを受けている。

福島第二原発3号炉の事故においては、再循環ポンプが異常な振動を示したが、それはポンプを構成している部品に大破壊事故が起きていた結果であった。このため、大量の金属片が削られたり破損したりして、原子炉内に送り込まれた。再循環ポンプのこのような異常な振動は、ポンプにつながる配管とのつなぎ目を破壊する恐れもあった。もしも、そのようなつなぎ目でパイプが破断し、冷却水の大量喪失という事態が起これば、炉心溶融事故に至る危険性も否定できなかったのである。沸騰水型炉においても、パイプ、弁、そして再循環ポンプが事故の三大要因を占めている。福島原発事故(1989年当時:編集者注)がチェルノブイリの再現に至らなかったのも、きわめて幸運なことと言わねばならない。

この福島原発事故(1989年当時)の後、東京電力と政府の示した姿勢もまた原発重大事故の発生を危惧させるに十分なものであった。東京電力は最初、原子炉内に送り込まれた金属片をすべて回収するまで原発の運転を再開しない、と約束した。しかし、実際には金属片、粉末を完全に回収することなど不可能なことであった。安全を優先するためには、この炉は運転を停止する以外にはなかった。しかし東京電力は、1990年の秋、炉に流し込まれた金属片を残したまま運転の再開を強行するという挙に出たのである。政府はもちろんそのことを許可したのであるが、そのことと合わせて政府が行った再循環ポンプ事故の原因究明もまた、でたらめなものであった。反原発運動がアメリカの情報公開法を利用して入手した資料にもとづくと、再循環ポンプが激しい振動を起こして破壊された根本的な原因は、どうやら共振と呼ばれる現象にあった。アメリカからの技術導入、すなわち、アメリカの再循環ポンプをそっくりそのままコピーした結果が共振を引き起こした、というのがことの真相であった。しかし、政府の委員会はポンプ破損の原因は溶接にあったとし、反原発運動が指摘した共振説には頬被りを決め込んでしまったのである。それと言うのも、この委員会の責任者はかつてこの再循環ポンプの安全性を評価する委員会の重要メンバーで、きわめて安全という評価を下していたからである。今度は、事故原因の究明においてその責任をとる道を選ぶはずはなかったのである。

この福島原発事故(1989年当時)の後、東京電力と政府の示した姿勢もまた原発重大事故の発生を危惧させるに十分なものであった。東京電力は最初、原子炉内に送り込まれた金属片をすべて回収するまで原発の運転を再開しない、と約束した。しかし、実際には金属片、粉末を完全に回収することなど不可能なことであった。安全を優先するためには、この炉は運転を停止する以外にはなかった。しかし東京電力は、1990年の秋、炉に流し込まれた金属片を残したまま運転の再開を強行するという挙に出たのである。政府はもちろんそのことを許可したのであるが、そのことと合わせて政府が行った再循環ポンプ事故の原因究明もまた、でたらめなものであった。反原発運動がアメリカの情報公開法を利用して入手した資料にもとづくと、再循環ポンプが激しい振動を起こして破壊された根本的な原因は、どうやら共振と呼ばれる現象にあった。アメリカからの技術導入、すなわち、アメリカの再循環ポンプをそっくりそのままコピーした結果が共振を引き起こした、というのがことの真相であった。しかし、政府の委員会はポンプ破損の原因は溶接にあったとし、反原発運動が指摘した共振説には頬被りを決め込んでしまったのである。それと言うのも、この委員会の責任者はかつてこの再循環ポンプの安全性を評価する委員会の重要メンバーで、きわめて安全という評価を下していたからである。今度は、事故原因の究明においてその責任をとる道を選ぶはずはなかったのである。

このように。事故原因の解明すら行われずに問題をかかえた原発の運転が強硬に再開されることになってしまったが、この一事を取り上げてみても、重大事故が起こらないとは言い難い環境の下で、日本の原発の運転は続けられているのである。

さきに述べた加圧型原子炉、また、この福島をはじめとする沸騰水型炉のいずれの原発を取り上げてみても、日本は原発から100km以内に、人口密集地帯が存在している。逆に都市から見れば、日本のいかなる大都市と言えども、100km以内に、いつ重大事故を起こすかもしれない原発をかかえているのである。都市の住民は放射能汚染の犠牲を原発立地住民に押しつけて恩恵だけを自らのものとしてきた、と指摘される。全くその通りである。しかし、スリーマイル島事故、チェルノブイリ事故が起きた今日、明白になったことは、その都市住民と言えども、原発の放射能汚染から免れようもない時代を生きていると言うことである。

図 セシウム137、セシウム134、およびヨウ素131(気体状および粒子状)の5倍、の合計沈着量 T. Christoudias and J. Lelieveld 2013。

図 セシウム137、セシウム134、およびヨウ素131(気体状および粒子状)の5倍、の合計沈着量 T. Christoudias and J. Lelieveld 2013。

<注> 2011年3月11日の原発震災で首都、東京も放射線管理区域になった。この放射能汚染マップはEUに報告されたものである。

放射能汚染という問題についてさらに指摘しなければならないのは、今回起きた美浜原発2号炉の場合も、環境への放射能流出、放射能汚染が全く軽視されているという問題である。関西電力は事故直後、例によって環境中に放射能は漏れなかったと発表した。放射能が漏れたということが否定し難くなった後、放射能は漏れたが環境への影響はなかったと言い換えた。しかし、その関電の評価によっても、大気中におよそ50億ベクレル、海水中におよそ700万ベクレルの放射能が放出されたのである。それにもかかわらず、関電も福井県も環境への影響はない、安全であると宣伝した。そして関電は、事故が起きているさなかに、美浜原発の見学者457人を、漏れた放射能にさらしたままにしたのである。関電が発表した放射能値の信頼性はほとんどない。そのデータの根拠が全く明らかにされていないからである。明白なことは、この例にも示されているように、環境への放射能の放出、それによる住民の放射能被曝について関電も自治体もほとんど問題にしていない、ということである。

Pingback: 関西電力 高浜原発3号機が2018年11月7日再稼働工程を始める 欠陥原発を稼働していいのか? | 内部被ばくと健康被害 | 内部被ばくを考える市民研究会