チェルノブイリ原発事故被災児の検診成績 I および Ⅱ および Ⅲ

“チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクト1991-1996”より

山下俊一*/柴田義貞*/星正治*/藤村欣吾*/ほか**

pdf ↓

出典↓

チェルノブイリ原発事故被災児の検診成績 チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクト1991-1996より

「放射線科学 第42巻第10号-12号(1999年9月-11月)掲載」

*Yamashita Shunichi, Shibata Yoshisada, Hoshi Masaharu, Fujimura Kingo/チェルノブイリ笹川医療協力委員会

**その他の同委員会専門家(専門家名簿は本文表1(9月号303頁)に掲載)

1. まえがき

チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトは、1986年4月に発生したチェルノブイリ原子力発電所(原発)の事故より5年後の1991年5月にウクライナ、ベラルーシ、ロシア連邦の3共和国で、事故による放射能汚染を受けた計5地域(ウクライナ2地域、ベラルーシ2地域、ロシア連邦1地域)をセンターとして事故当時の児童を対象に検診活動を開始し、1996年4月に当初の5か年計画を終了した。主な検診内容は、被曝放射線量測定、甲状腺検診、血液検査の3項目で、検診児童数は5センター合計で延べ約16万人に達したが、このうち重複受診者や検診データの不完全な者を除いた約12万人を本報告における解析の対象とした。なお、本報告の詳細は既に英文報告書1)として発表されている。

チェルノブイリ原発事故に関しては、今日までに外部からも多くの援助が行われてきた。これらは国連、世界保健機関、国際原子力機関、ヨーロッパ連合などの国際機関をはじめ、各国政府や民間団体などによるものであるが、特に事故後の数年間は援助内容も事故の影響把握に関する調査的なものが主で、被災地住民への支援を直接の目的としたものは皆無に近い状態であった。

このような状況下で、1990年2月、当時のソ連政府は国際医療協力の面で多くの実績を持つ(財)笹川記念保健協力財団に被災地住民の支援を要請した。これを受けて、同財団は(財)日本船舶振興会(現・日本財団)の協力の下に、“チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクト”を発足させることとし、同年8月にはプロジェクトの実施方法に関する調査団を現地に派遣した。

その報告2)によると、1]被災地の住民の不安が大きいこと、2]その原因の一つは正確な情報が伝わっていない点にあること、3]健康上の問題点を早急に把握する必要があること、4]それには直接の住民検診が適していること、5]被害を受けやすい児童を優先すべきであることなどの諸点が指摘された。これに基づいて、関係諸機関と協議を重ねながら5か年計画のプロジェクトが作成され、チェルノブイリ笹川医療協力委員会が3共和国の関係者と協力してその実施を担当することとなった(表1)。

表1 チェルノブイリ笹川協力委員会専門家名簿

(順不同。所属は各人の本プロジェクト参加時)

*Yamashita Shunichi, Shibata Yoshisada, Hoshi Masaharu, Fujimura Kingo/チェルノブイリ笹川医療協力委員会

**その他の同委員会専門家(専門家名簿は本文表1に掲載)

本プロジェクトで実施された事項を列挙すると次の通りで、その総経費は35億円に達する。

(1) 甲状腺超音波診断装置、血液分析装置、ホールボディーカウンター等を搭載した検診バス5台および受診児童の移動用バス10台の供与

(2) 検診バス搭載の機器と同様の診断装置各1式を5センターに供与

(3) 医療機器、医療用品、医薬品、試薬およびデータの保管・管理用パソコンの供与

(4) 技術指導と意見交換のために、広島大学、長崎大学、(財)放射線影響研究所等研究機関の専門家を派遣(約90回、延べ310人)

(5) 検診担当者の日本および現地における技術研修(13回、延べ130人)

(6) 被災地住民に対する啓蒙活動

(7) 検診結果の公表とワークショップ、シンポジウムの開催(住民対象講演会4回、ワークショップ6回、シンポジウム5回)

本プロジェクトは、旧ソ連時代に発足したこともあって、当然のことながら5センターは共通の機材、試薬を用い、統一のプロトコールによって検診を実施してきた。このことは、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア連邦の旧共和国が独立して、独自の路線を強調するようになってからも継続されており、この点各センターで得られた検診データには相互比較性comparabilityが存在するということができよう。

ただし、本プロジェクトはもともと被災者に対する人道的支援を目的に開始されたものであり、検診対象児の選択は原則として現地の担当者に一任されていて、任意抽出的に選んだわけではないので、検診データについてはこの意味での偏りが存在しうることをつけ加えておきたい。

なお、5か年計画の本プロジェクトは1996年4月に終了したが、その後も5センターの自主的な検診続行を支援するために試薬等の供与が行われており、また3センター(ベラルーシの2センターとロシア連邦の1センター)においては国際がん研究機関などと協力して甲状腺がん罹患児の患者対照研究、甲状腺検診によるコホート調査、事故後の出生児の検診などを実施している。

2. 対象と方法

1) 対象

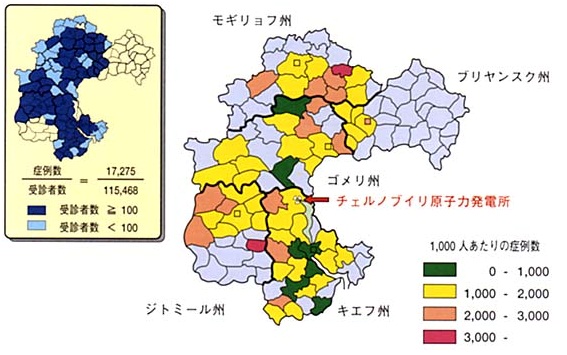

チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトの小児検診は、1976年4月26日から1986年4月26日までに生まれた子供を対象に、1991年5月から1996年4月まで、旧ソ連5地域の医療機関(センター)-ゴメリ州立専門診療所(ゴメリ市、ベラルーシ)、モギリョフ州立医療診断センター(モギリョフ市、ベラルーシ)、ブリヤンスク州立第2診断センター(クリンシィ市、ブリヤンスク州、ロシア連邦)、キエフ州立第2病院(キエフ市、ウクライナ)、コロステン広域医療診断センター(コロステン市、ジトミール州、ウクライナ)-で実施された(図1)。

検診は同一プロトコールの下で、同種の器材および試薬を用いて行われ、各センターを担当するスタッフの努力により、検診した子供の居住地は各センターが管轄する地域のほぼ全域に及び、検診延べ数は16万人に達した。

図1 チェルノブイリ原子力発電所と5センターの位置(2重丸で表示)

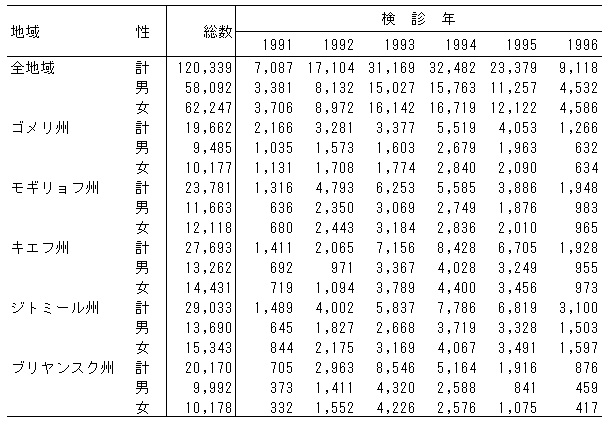

しかし、かなりの子供が再検査を受けており、そのような子供については、最初の検査結果のみ用いることとした。加えて、検診データが不完全な子供を除いた結果、約12万人が分析の対象となった(表2)。

表2 地域・性・検診年別被検者数

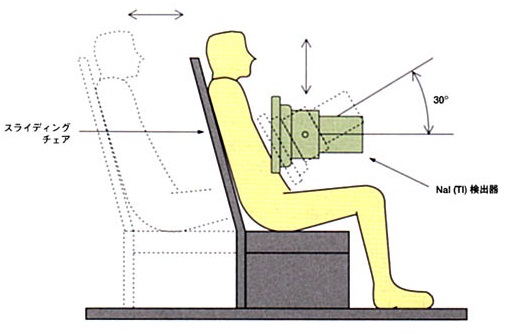

2) セシウム137の体内放射線量測定3)

セシウム137の体内放射線量測定には、コリメータ装着のガンマスペクトロメータ・モデル101(アロカ、東京)を使用した。測定結果は測定器のコンピュータに内臓したソフトウェアを用いて処理した。

最初に、セシウム137およびコバルト60の標準線源を用いて、ガンマスペクトロメータのエネルギー較正を行った。これによって、スペクトロメータ増幅器のパラメータ変動による測定誤差を除くことができ、安定した測定結果が得られるようになる。次に、ファントムがない場合およびルーサイトの厚さ5、10、15、20cmの板でできたファントムを置いた場合のバックグラウンドを測定した。体内ガンマ線測定結果の修正は、読み取った値から人体の体格に対応するファントムの厚さのバックグラウンド値を差し引くことによって得られる。

これらの準備を終えてから、セシウム137の体内ガンマ線を測定した。被検者をコリメータの正面に座らせ、被検者の体重、身長、胸囲等のデータを入力した後、測定を開始する(図2)。入力データおよび処理された結果等はコンピュータに保存され、印字される。

図2 セシウム137体内放射線量測定に用いたチェアタイプ線量計の側面図

NaI(TI)検出器の角度と高さは調節可能。椅子の背と座面は鉛板で遮蔽している

(Health Physics Societyの許可を得て、Hoshi et al.3)から転載)

3) 甲状腺検診

甲状腺検診では、甲状腺超音波検査、血清遊離チロキシン(T4)と甲状腺刺激ホルモン(TSH)の濃度測定ならびに抗マイクロゾーム抗体(AMC)と抗サイログロブリン抗体(ATG)の抗体価測定を行った。初回の検診データは内分泌専門医が検討した。

甲状腺超音波検査には、アロカSSD-520とアロカ630(アロカ、東京)を使用し、甲状腺と周辺組織、血管およびリンパ節の状態について、体積測定と質的分析を行った。アロカSSD-520は、アーク型断層オートスキャン方式を採用しており、7.5MHzのスキャニングプローブを用いて、甲状腺の体積、位置、構造、輝度および病変(結節、嚢胞、先天異常など)の有無を検査した。甲状腺画像に異常の見られた子供については、確定診断のためにエコーガイド下での吸引針生検と細胞診を行った。

甲状腺体積の測定は次のように行った。すなわち、甲状腺の断面画像11枚を5mm間隔で光ディスクに記録し、ディジタイザーを用いて全体積を計算する。甲状腺体積の測定におけるこの方法の精確さは既に確立されている。

甲状腺腫は、甲状腺の体積が次式で計算した体積(LIMIT)を超えた場合とした。

LIMIT=1.7×100.013a+0.028h×w0.15

ここに、aは子供の年齢(歳)、hは身長(cm)、wは体重(kg)である。この式の導出は、モギリョフ州立医療診断センターで検診した男児386人、女児415人のデータに基づき、統計的モデル選択手法と重回帰分析によって行った。これらの子供達は検診時の年齢が5歳から15歳で、居住地はヨード不足の地域ではなく、セシウム137の汚染度も1km2当たり3.7×1010ベクレルBq(旧単位の1キュリーCi)未満であり、セシウム137の体内被曝線量は体重1kg当たり50Bq未満で、甲状腺検査では異常が認められなかった。

血清遊離チロキシンおよび甲状腺刺激ホルモンの測定はアマライトホルモン分析器(アマーシャム、東京)を用いて行ったが、それは酵素抗体自動分析法を利用している。AMCおよびATGの抗体価は市販の診断キット(富士レビオ、東京)を用いて、間接赤血球凝集反応法で測定した。

5か所のセンターで検診した子供の尿中ヨード濃度の測定は、オートアナライザーIIシステム(ブラン+ルーべ、ノルデルシュテート、ドイツ)を用いて、モギリョフセンターとキエフセンターで行った。このシステムの感度は高く、尿サンプル500μL中の濃度0.1μg/dLの尿中ヨードが検出できる。

4) 血液検査

末梢血の検査には自動血球計数装置K-1000およびNE-7000(シスメックス、神戸)を使用した。また、血算値の測定は次の8個のパラメータについて行った。すなわち、1]白血球数、2]赤血球数、3]ヘモグロビン濃度、4]赤血球容積率、5]平均赤血球容積、6]平均赤血球ヘモグロビン量、7]平均赤血球ヘモグロビン濃度、8]血小板数。

白血球分類は、NE-7000による自動白血球分類に加え、末梢血塗抹標本を作成してメイ・グリュンワルド・ギムザ法で染色後、オリンパス顕微鏡で行った。血清フェリチン濃度は酵素抗体法で測定した。これらのパラメータの正常範囲はウイントローブの教科書を参考にして定めた。

5) データの品質管理と統計解析

病歴を含む種々の項目についての面接調査、体内放射線量測定、甲状腺画像診断および血液検査などの結果が検診データとして入力されるが、それぞれの段階で間違いや偏りの生じる可能性がある。そこで、面接者の違いによる回答の変動を最小限にするため、本人や親に理解しやすい質問表を作成した。さらに、質問表の様式は、回答のコード化が不要で容易にデータが入力できるようにした。検査結果は質問表と類似の様式の用紙に記録した。

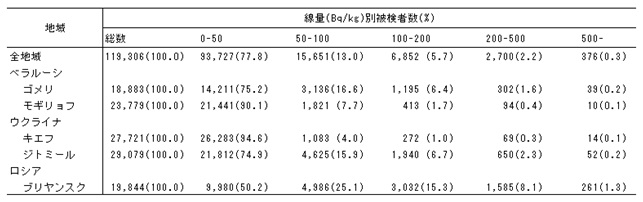

表3 セシウム137の体内放射線量別被検者数(地域別、1991-1996)

すべてのデータは、モギリョフ州立医療診断センターで開発したリレーショナルデータベースによって管理した。データ入力は、特別のソフトウェアを開発し、質問表や検査結果記録用紙と同様の様式をコンピュータ画面に表示させて行った。データの論理チェックおよび範囲チェックは、誤りの水準に応じてデータを画面に色分けして表示する特別に開発したソフトウェアを用いて行った。これにより、作業者は簡単にデータの入力とチェックが行える。5センター間のデータ転送はモデムを使って行った。

計量データを整理する場合、平均と標準偏差の二つの統計値に要約するという方法が慣例的であるが、この方法はデータが正規分布あるいはそれに近い分布から得られていなければ不適切である。そのような要約は情報損失をもたらし、結論を誤らせるかもしれない。本プロジェクトにおいては、統計解析の第一歩として、データの図的表示を行うよう心がけた。箱ひげ図などを利用して、分布型と外れ値の有無を調べた。また、データ構造の詳細な解析は、重回帰分析やロジスティック回帰分析などのより高度な統計手法を用いて行った。

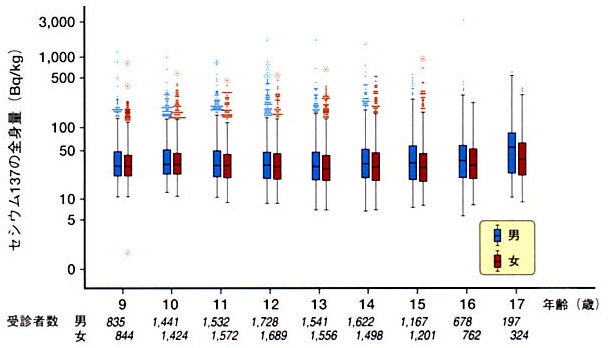

図3 性・年齢別にみた体重当たりのセシウム137体内線量の箱ひげ図。

(全身線量で540Bq以下は検出限界以下であるのでこの図からは除かれている。)

箱の上端、中央、下端の線はそれぞれ全標本の25%点、50%点、75%点を、箱の上・下につけられている“ひげ”はデータのばらつきの程度を示す。黒丸、二重黒丸はそれぞれ“外れ値”と“大外れ値”を表わす。以下の箱ひげ図においても同じ。

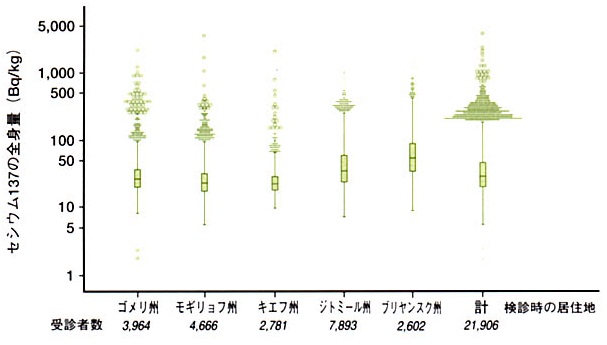

図4 州別にみた体重当たりのセシウム137体内線量の箱ひげ図。

(1995年1月から1996年4月までの検診結果による。州別は検診時住所)

3. 成績

1) セシウム137の体内放射線量3,4)

セシウム137体内放射線量測定の被検者約12万人を線量別にみると、ほぼ90%の被検者は100Bq/kg以下であり、地域別には体内線量の分布にある程度の差がみられたが、500Bq/kgを越す体内線量が測定された子供は、ブリヤンスクの1.3%を除けばいずれの地域も0.1-0.3%の低率であった(表3)。

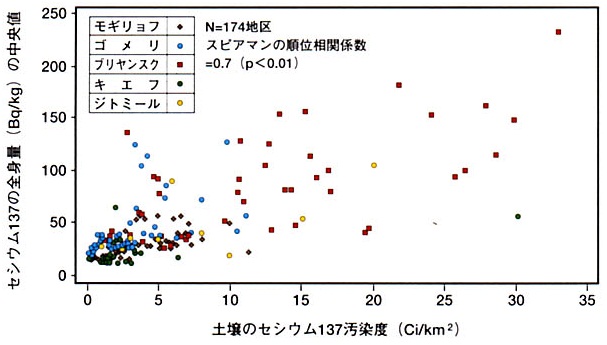

図5 セシウム137の土壌汚染とセシウム137体内量の中央値との比較。

(1991年5月から1996年4月までの検診結果による。州別は検診時住所)

測定結果を性・年齢別および州別に比較すると、まずモギリョフ、ゴメリ、キエフ、ジトミール、ブリヤンスク州の結果全体については性と年齢による違いはほとんどない(図3)。州別にはブリヤンスクがやや高くみえるが、細かくその中の地区別にみると、最も汚染のひどいゴメリ州の場合はいくつかの地区で体重当たり放射線量の中央値が100Bq/kgを超えている(図4)。この図からも分るとおり、ほとんどの地区では中央値が50Bq/kg以下である。確かにわれわれ日本人はせいぜい数Bq/kgであるので、これらの値は日本人に比較すれば大きい。しかし、1000Bq/kgのセシウム137を体内に保有する人が生涯に被曝する線量は0.97mSvである。一方、年間の自然放射線量が全世界どこでも2mSvくらいである。それを考えれば、チェルノブイリ近郊住民のセシウム体内量は1年間の自然放射線による被曝の量に比べてずっと少ないといえる。

ただ、セシウムについては体内から排出される生物学的半減期は約100日とされているものの、事故直後にはヨードに代表される内部被曝の原因となった核種がほかにも数多くあったはずであり、さらにはガンマ線による外部被曝の程度がまだ十分には分っていないなど、不明の点がまだまだ残されている。今後は事故直後からの被曝線量の評価を核種別、内部外部被曝の別に総合的に行い、この地域の放射線の影響を考察する必要がある。

旧ソ連調査のセシウム137による土壌汚染と、その体内量の地区ごとの中央値との関係をみると、セシウム137の土壌汚染と体内放射線量との間に相関関係のあることが分る(図5)。理由として、旧ソ連地域では家毎に畑が与えられ、自分の食べる分をそこで作っていたことが挙げられる。

2) 甲状腺検診5,6,7,8,9)

1991-1996年の5年間に、3共和国の5センターで甲状腺超音波画像診断装置により記録された画像は半永久的に当初はフロッピーディスク、その後は光ディスクに蓄積され、既に延べ16万人以上のデータ(1人11枚ずつ)が保管されてデータバンクとなっている。さらに一人一人の血液採取後、血中の甲状腺ホルモンや自己抗体が測定され、1993年以降は、尿中ヨードも必要によりモギリョフとキエフのセンターで測定されてきた。これらの血清や尿のサンプルもすべて現地の各センターに冷凍保存されている。1996年4月の本プロジェクト終了時点では約12万人の問診票や各種データが集約され、種々の甲状腺異常が発見されている(表4)。

元来、ヨード不足地域であるチェルノブイリ周辺では、それによる甲状腺腫の頻度が高いが、食塩に無機ヨードを添加したり、ヨード剤を学校などで予防的に投与したりしているため、地域によって頻度にばらつきがある。しかし、実際に井戸水や水道水のヨード含量を測定すると極めて低値であり、土壌に含まれるヨード(あるいは他のハロゲン化合物)も低いことが判明している(図6)。

特に、キエフ州やジトミール州では尿中ヨード排泄量が低いことに反比例して子供達に甲状腺腫が多くみられた。甲状腺腫の地域別有所見者の頻度は、尿中ヨード濃度に反比例することが確認された(図7)。また、性・年齢別に全体の甲状腺腫の頻度を解析すると、男女とも年齢依存性があり、思春期の到来に伴い女子の方に多く甲状腺腫が認められた(図8)。

表4 甲状腺検診で発見された甲状腺異常者(地域別、1991-1996)

図6 ウクライナのキエフ州における地区別の尿中ヨード平均濃度(μg/dl)

尿中ヨード濃度10μg/dl以下がヨード欠乏地域。図中のイタリック数字は井戸水中のヨード濃度(μg/dl)を示す。

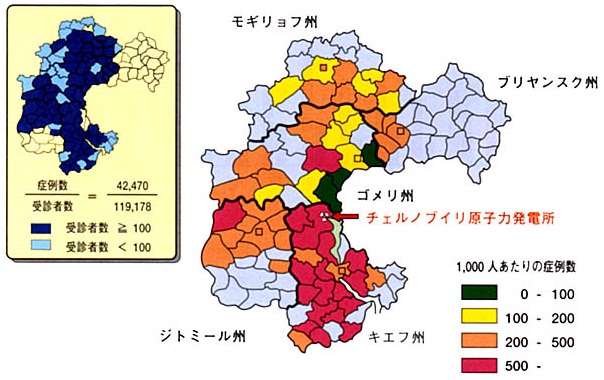

図7 チェルノブイリ周辺5州における地区別甲状腺腫有所見者の頻度(‰)。

(受診者数100人未満の地区は有所見率を示さず)

一方、血液中の甲状腺ホルモン濃度の異常も0.1%前後に検出されるが、症状のある子供達は少なく、多くは血液のホルモンを測定して初めて異常に気付かれるというのが大半であった。ただし、ゴメリ周辺では甲状腺機能低下症が他地区より多く認められ、またセシウム137の体内線量(Bq/kg)も高い傾向にあり(図4)、放射線被曝との関係ではさらなる解析が望まれていたが、最近の報告でもその傾向が支持されている。

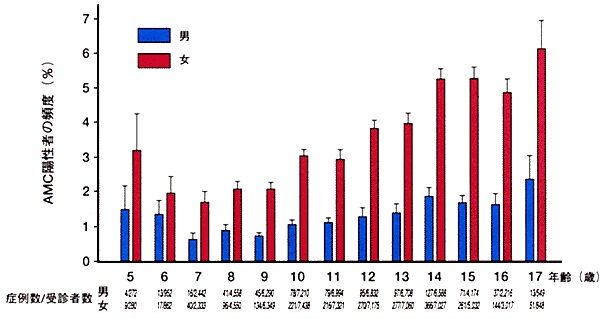

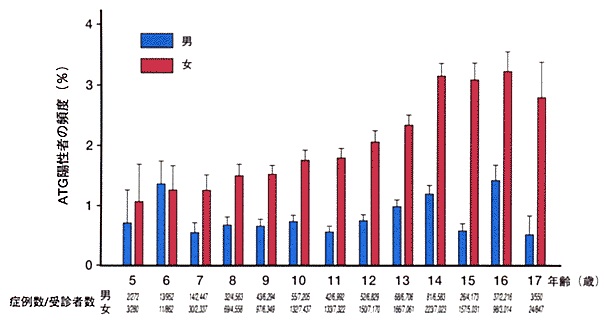

甲状腺には自己免疫異常の関与する疾患が多いことも知られているが、たとえ無症状であっても血液中に自己抗体が存在することがある。今までは成人を対象とした検査でその頻度が判明していたが、今回の本プロジェクトによって小児の頻度が明らかとなった(図9、10)。

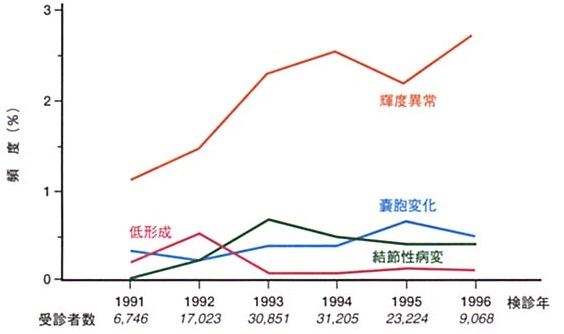

その結果、既に小児期からある一定の頻度で自己抗体陽性者のいることが判明し、これらの陽性者の中から将来甲状腺機能異常症が発症することが予想されるが、幼少時期から既に男女差が認められた。また、検診年次とともに超音波診断による甲状腺輝度異常の頻度が増加するため(図11)、きめ細かい追跡調査の必要性が示唆された。なお、放射線被曝により甲状腺自己抗体の陽性頻度が増加するとの報告もあり、今後も調査が必要である。

図8 性・年齢別にみた甲状腺腫有所見者の頻度(%)

図9 性・年齢別にみたAMC(抗マイクロゾーム抗体)陽性者の頻度(%)

甲状腺超音波画像診断では甲状腺がんの早期発見が最重要課題であるが、そのスクリーニングの過程でいろいろな異常が発見されてきた。例えば、甲状腺の形の異常や内部構造の異常などである。明らかに低エコー領域を有する甲状腺結節の場合には、腫瘍性病変として良性か悪性かの鑑別が求められる。しかし、それ以外にも多彩な画像異常があり、他の良性疾患との鑑別が必要である。

図10 性・年齢別にみたATG(抗サイログロブリン抗体)陽性者の頻度(%)

図11 甲状腺超音波診断画像異常所見発見頻度(%)の年次推移(1991~1996)

ここでは甲状腺結節に注目してその発現頻度をまとめてみると、やはり高い放射能汚染地域であるゴメリ州に結節が多くみられることが判明した(表4)。チェルノブイリ周辺では、1000人の子供のうち2~5人には甲状腺結節が発見されるため、その中にがんがどの程度で含まれているのかが大きな問題となる。日本や欧米のデータでは小児甲状腺がんは極めてまれで、100万人に対して年間1~2名といわれているが、その大半は思春期以降で、10歳未満の甲状腺がんをみることはまずない。

しかし、本プロジェクトを開始した1991年5月には、既に6歳、すなわち事故当時の年齢が1歳以下の小児に頸部リンパ節が腫張した甲状腺がんが発見された。その後、いかに早く小さな結節をみつけても、がんは周囲のリンパ節に既に転移していることが多く、早期に適切な診断が必要であると同時に、外科治療や術後のアイソトープ治療の必要性が痛感された。

表5 甲状腺異常者の細胞診所見(地域別、1993-1996)

図12 性・年齢別ヘモグロビン値の箱ひげ図

そこで、1993年以降は各センターに超音波エコーガイド下での吸引針生検という方式を導入し、得られた細胞を染色して細胞の異型度から現場でのがん診断を試みた。その結果、446例に細胞診を実施したところ、結節の約7%(ゴメリ州では約20%)に甲状腺がんが認められた(表5)。

正確な疫学調査はこれからの問題であるが、事故当時0~5歳の子供達に集中して多発しているチェルノブイリ周辺の甲状腺がんも、現在ではその発症年齢が思春期以降から青年期へ移り、今後成人となるにつれてがん患者の頻度や傾向も変わると考えられる。これらの被曝した集団の中で、将来がんが発生するリスクの高い人たちを集中的に検診、追跡調査することが望まれている。また、同時に既に甲状腺の異常が発見された人々の適切な治療や長期にわたる継続監視体制の整備も必要である。

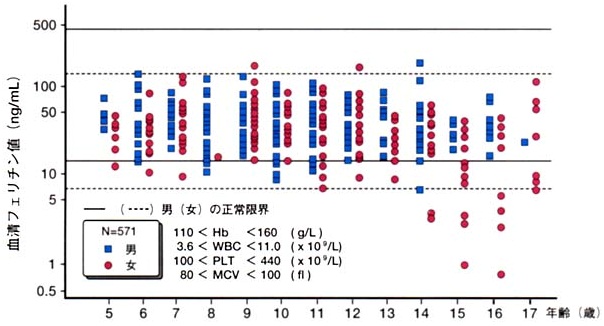

図13 性・年齢別血清フェリチン値

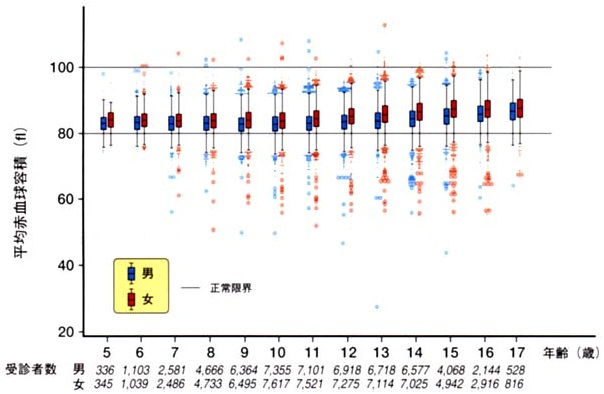

図14 性・年齢別平均赤血球容積の箱ひげ図

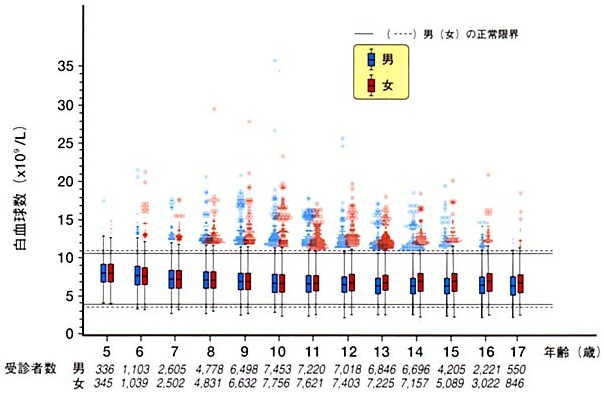

図15 性・年齢別白血球数の箱ひげ図

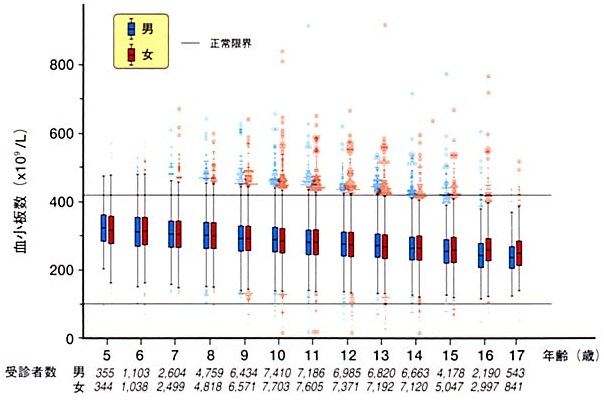

図16 性・年齢別血小板数の箱ひげ図

3) 血液検査

(1) 小児の年齢による生理的末梢血液検査値の変動

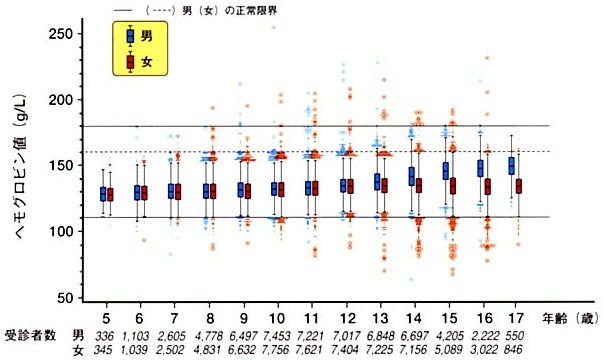

小児期の血液検査値は年齢によって生理的に変動することが知られているので、今回の血液検査値の異常が病的なものか生理的変動によるものかを明らかにする必要がある。このために5歳から17歳と小児から成人へ移行する時期の末梢血の生理的変動を解析した。ヘモグロビン(Hb)値は男子では10歳を超えたころより13g/dl位から徐々に増加し17歳で15g/dlとなっている(図12)。

女子では、正常値の範囲内ではあるが14歳迄は若干増加し以後減少傾向にある。特に、14歳から男子に比しHbは明かに低下してくることが判明した。これらは内分泌環境の変化によると考えられ、男子においてはアンドロゲンが、女子においてはエストロゲン、プロゲステロンの作用の増大と関係している。また、女子におけるHbの減少傾向は月経開始による鉄欠乏状態によるもので、14歳台よりフェリチン値の低下例が女子に集中していることとと符合する(図13)。これに反し、平均赤血球容積(MCV)値が男子に比し女子で高い傾向があり、女子に鉄欠乏状態が多いこととは矛盾する結果となったが、この理由は定かでない(図14)。

白血球数の中央値は年齢によって大きな変動はないが、5、6歳で若干多く7歳位よりやや減少して一定となる(図15)。白血球分類は、5、6歳ではリンパ球が比較的多く、7歳より好中球が優位となることが判った。このリンパ球優位から好中球優位への移行は何によって調節されるのか、外的刺激による免疫機構の再編成を考える上で大切であろう。血小板数も年齢とともに減少する傾向にあり、この血小板数の推移は生理的に何によって調節されているのか、血小板産生の調節機構を考える上で興味ある点である(図16)。

トロンボポイエチンをはじめとする造血因子や各種サイトカイン、さらにはこれらを産生する肝、腎の発育に加えてマクロファージ、リンパ球系が生理的血小板数の変動にいかに関与しているか今後のテーマである。

いずれにしても、末梢血球数の年齢による生理的変動が5~17歳の間で認められ、この間の小児の発育と密接に関係していることを確認した。

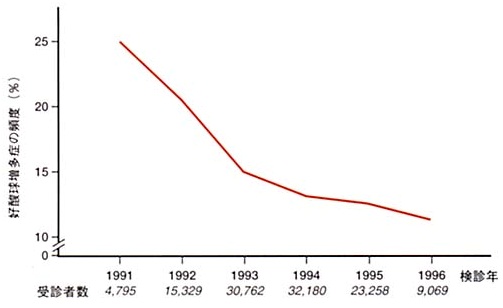

図17 地区別にみた好酸球増多症の頻度。

(受診者数100人未満の地区は有所見率を示さず)

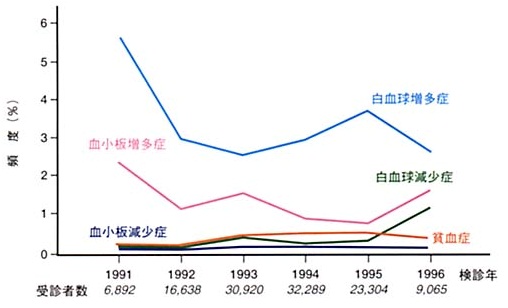

図18 血液異常所見の年次推移(1991~1996年)

図19 好酸球増多症の年次推移(1991~1996年)

(2) 血液異常(造血器腫瘍を除く)

血液検査の受検者118,773人中24,301人(30.5%)になんらかの血液学的異常を認めたが性差はない。このうち、好酸球増多症が17,374人(異常者の71.5%)を占めていた。この他、白血球減少症が2.5%、貧血が2.1%、血小板減少症が0.4%に認められた。これらの異常例については後日再検査を行うように心掛けたが、再受診率は必ずしも満足いくものではなかった。その理由としては、再受検の必要性の不徹底や受検のための交通費の困窮などが現地の意見として述べられている。

a) 赤血球系の異常

赤血球増多症は認められない。貧血は481名に認められたが、各センターでの有所見率は0.3~0.5%でほぼ同じと考えられ、貧血の発症に地域差は認められない。このうち再検査可能であった症例は295名で、125例が正常化し、残りは貧血を持続しており、うち119名が鉄欠乏性貧血と診断された(表6)。

表6 血液異常例と再検査所見

これは、成長期に伴う鉄需要の増大に加えて、内分泌環境の変化等の内的要因と経済的因子としての食餌からの鉄摂取不足による外的要因が絡んでいるためと考えられた。これ以外の貧血(50例)は今回の検査項目からは詳細な診断を行うことはできず、追跡調査が行われなければならない症例である。この中には赤血球形態から球状赤血球症等が存在することが確認された。

b) 白血球系の異常

白血球増多症は4,326例に認められ、検査総数の3.6%に相当した。この多くは好酸球増多や血小板増多を伴っており、呼吸器症状や下痢のような消化器症状等の理学的所見を考えると、小児期に多い感染症による反応性の症例がほとんどである。

好酸球増多は最も頻度が高く、各センター間では12.2%から18.9%の割合で認められた。ブリヤンスクが最も高く、ゴメリが最も低い。この原因については間接的に以下のことが推測された。問診表から家畜所有の有無と相関が認められる点、検査対象者が農村部に近いブリヤンスク、ジトミール州で頻度が高い点等より寄生虫感染によるアレルギー反応の結果であろうと考えている(図17)。事実、駆虫剤で正常化することを各地区の医師が経験していることもこれを裏付けている。また、好酸球増多を再検することができた症例6,469例中2/3は好酸球数が正常化していることも一過性の現象であり、反応性の増加を支持するものであろう(表6)。

白血球増多症と血小板増多症の発現頻度は検査年次を経るごとにほぼ平行して減少していることは、経済状態や衛生状態の改善もさることながら、検査年次を経ることによって受診年齢が易感染年齢よりも上がってくることによる可能性も考えなくてはならない(図18)。

好酸球増多症の頻度も1991年の25%から1996年の11%に激減している(図19)。これには衛生状態の回復や検査地区が農村部から都市部へ移行しつつあることも関係している。いずれにしてもこれら反応性の血液異常症は減少傾向にあるようである。

一方、血球減少については白血球減少が609例認められ、約半数の339例が再検可能であった(表6)。このうち81例が白血球減少を持続していたが、いずれも他の血球減少は認められず、異型細胞の出現もなく、末梢血所見のみからは特定の疾患を同定することはできなかった。これら白血球減少の原因を明らかにするには注意深い経過観察と、今一度血液標本を見直し、場合によっては骨髄の造血状態を検索することが必要となってくるであろう。特に、白血球減少例が1996年で若干増加していることが、造血器疾患発症の前兆となるのかどうかは今後注意すべき点の一つである。

c) 血小板系の異常

1,402名の増多例については原因の検索が未施行であるが、鉄欠乏性貧血、白血球増多、感染症、摘脾後症例等との合併例が多く、反応性の増加がほとんどと考えられる。減少例109例については出血傾向を伴う症例は認められなかった。再検後約半数は血小板数は正常化しており、ウイルス感染等による一過性の血小板減少であった可能性がある。13例は特発性血小板減少性紫斑病と診断され、24例は血小板減少が持続したが、その原因は不明で今後の追跡が必要である(表6)。

表7 リンパ造血器腫瘍5例のプロフィール

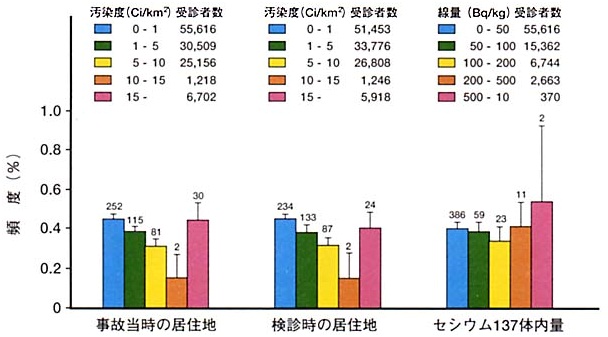

図20 放射能汚染レベル別にみた貧血の頻度

(3) 造血器腫瘍について

計5例の造血器腫瘍を確認した。これらの中には検診で初めて見いだされた症例や、既に診断されている症例が検診対象となった例も含まれているが、いずれにしても頻度的には少なく、発症地域は一定していない(表7)。

注目すべきことは、白血病の4例はいずれも事故当時の年齢が2歳以下であること、さらに7~10年の期間をおいて発症していることである。これが偶然であるのか否かを明らかにするには、同年代の造血器腫瘍発症頻度に関しての疫学調査が必要である。

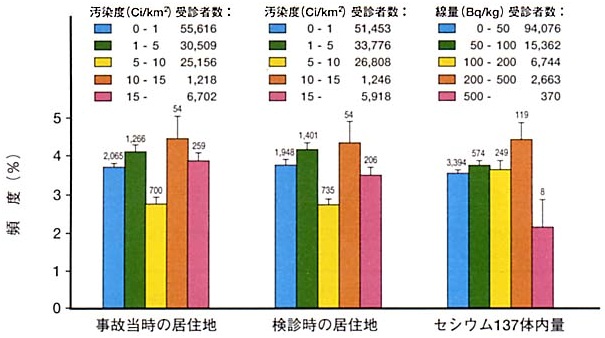

(4) 血液学的異常と放射能汚染との関係

造血器腫瘍を含めて血液異常例の発現頻度と事故当時の居住地域の放射能汚染状況や現在の居住地域の汚染状況および今回の検診によるセシウム137体内線量との関係について検討した。貧血、白血球増多症等いずれの血球の数的異常頻度も放射能汚染の程度との間には相関が認められなかった(図20、21)。したがって、今回検診した範囲内では造血器への事故の影響は明らかでないといえる。むしろ前述した成長期にある生理的造血状態の反映、放射線以外の環境要因、経済的要因等の影響が優位であると考えられた。

造血器腫瘍については、5例中3例は5Ci/km2以上の汚染地域に居住しているが、今回のセシウム137体内線量の計測値はいずれも正常値範囲内であり、造血器腫瘍の発症との関連は明かでなかった(表7)。

4. 総括

チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトは、1991年5月より1996年4月に至る5年間、チェルノブイリ原発周辺の5センター(ウクライナ2か所、ベラルーシ2か所、ロシア連邦1か所)において、原発事故時10歳以下の児童を対象に主として被曝放射線量測定、甲状腺検診、血液検査の3項目の検診を実施した。その結果、5センター合計で約12万人の対象児童について上記3項目の検診データが得られた。それを総括すると次のとおりである。

1) セシウム137の体内放射線量については、性・年齢別および州別に検討されたが、性・年齢による違いはほとんどなく、また州別にはブリヤンスクがやや高くみえるが、中央値が100Bq/kgを超える地区は汚染が最も高いといわれるゴメリ州に多くなっていた。いずれにしても、大部分の子供は50Bq/kg未満で、この点では大きな問題はないといえるが、重要なのは事故直後の放射線被曝がどの程度であったかを調査することである。

なお、セシウム137の土壌汚染と体内放射線量との間には相関関係が認められたが、このことは食物等による内部被曝の存在を示しているといえよう。

上述のように、子供におけるセシウム137の体内線量については実態がある程度明らかとなったが、問題はこれらの地域に住む住民の心配や不安をいかにして解消させるかということであり、その対策が現在の急務と考えられる。

2) 甲状腺検診によって種々の甲状腺異常が発見された。チェルノブイリ周辺はもともとヨード不足地域であり、それによる甲状腺腫が高頻度に存在することで知られているが、特にウクライナのキエフ州やジトミール州では尿中ヨード排泄量が低いことに反比例して、子供達の甲状腺腫が多く認められた。

血液中甲状腺ホルモン濃度の異常は0.1%前後に検出されたが、特にゴメリでは甲状腺機能低下症が他地域より多く、またセシウム137の体内線量も高い傾向にあり、両者の間の関連性を示唆していた。甲状腺の自己免疫異常については、既に小児期から一定の頻度で自己抗体陽性者の存在することが明らかとなったが、将来における甲状腺機能異常症の発症に備えて、追跡調査を考慮する必要がある。

甲状腺異常のうち、甲状腺結節と甲状腺がんはゴメリ州でもっとも高率に発見された。このことは、超音波エコーガイド下での吸引針生検による細胞診によっても裏付けられているが、特にがんは事故当時0~5歳の子供に集中して多発しており、この傾向が今後どう変化するかを追跡調査することは、対策実施上はもちろん、学問的にも重要な課題といってよい。

発見された甲状腺異常がすべて放射線被曝によるとする確証はなく、恐らく多くの場合は無関係である可能性も高い。しかし、小児甲状腺がんがゴメリ州を筆頭にチェルノブイリ周辺地域で多発している事実は、大きな社会問題にもなっていて、継続した医療支援と医学研究を推進する必要性のあることを示している。

3) 血液検査の結果を検討するに当たっては、まず小児の年齢による生理的抹梢血液検査値の変動を解析した。ヘモグロビン値、平均赤血球容積値、白血球数とその分類、血小板数の年齢的変動は5~17歳の間でも認められ、この変動は小児の発育と密接に関係していることを確認した。

血液異常の頻度を地域別にみると、いずれの地域においても好酸球増多症が高率に認められるのが特徴で、これは寄生虫感染によるアレルギー反応の結果と推定された。白血病は約12万人中に4例発見されているが、セシウム137汚染との間の関連性は明らかではない。

現在まで小児白血病を中心とした造血器腫瘍の発生頻度にチェルノブイリ原発事故が影響するか否かの報告が各国でなされている。特に、放射能汚染物質の降下が多いとされるギリシャ、オーストリア、ドイツ、北欧の諸国からいくつかの報告がある。このうち、ギリシャでは汚染地域における妊婦から生まれた胎内被曝児は、対照群に比し幼児白血病の発生頻度が2.6倍高いと報告された12)。これには問題点も指摘され、その後ドイツで同様の調査が行われた結果、ドイツでは幼児白血病の増加は胎内被曝との関連が認められないと報告している13,14)。この他、これらの国々では小児白血病に関して事故の影響調査が行われており、現時点ではいずれの報告も統計学的に白血病発生と放射能汚染との間には関連が明らかとなっていない15,16,17,18)。

なお、血液異常を持続している原因不明の症例に関しては、今後とも追跡検診が必要である。

5. プロジェクトのその後

チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトは、1996年4月をもって5年間の現地支援プログラムを一応終了した。しかし、自立、自活の道が困難な現地の情勢から、その後も各センターの活動を有形無形に支援して今日に至っている。

1996年10月には、ウクライナのキエフ市で第5回チェルノブイリ笹川プロジェクト報告会が開催され、約12万人のデータの解析結果が発表されたが、これを受けて今後の問題点が協議された。話題に上ったのは次の3点である。

(1) 小児の一般検診は貴重な疫学データの基礎をなすものであり、その標準化された診断やサンプルの維持管理は今後幅広く国内機関や国際社会で活用される必要がある。特に、事故前後に生まれた子供達が甲状腺疾患の罹患頻度に差を示すか否かを調査することは、事故時の短半減期放射性ヨードの影響を知る有効な方法であり、また疾患の早期発見、診断・治療に直結する健康調査であって、地域の保健医療に役立つと考えられる。

(2) ゴメリ州で多発している小児甲状腺がん患者については、術後の追跡調査が重要であり、また甲状腺がんの患者対照研究が放射性ヨードやそれ以外の因子の関与を調べる有効な手段の一つと考えられ、すでに国際がん研究機関(IARC)から合同調査の依頼を受けているので、研究面からだけではなく、人道的立場からも甲状腺がん患者対象のプログラムを計画、実行する必要がある。

(3) 放射線被曝線量別の集団分けを行い、それぞれを固定集団(コホート)として、定期的に甲状腺検診を実施することは、放射線リスク評価のための重要な調査となる。また、すでに甲状腺異常を発見された小児や、高汚染地域に在住する子供達の継続検診は、人道的にも重要な課題といえる。しかし、この問題はロシア連邦カルーガ州とブリヤンスク州を中心に、オブニンスク放射線医学研究所が主体で調査を行うことが適切と考えられる。

以上3点のほかにも、個々の事例について協議されたが、5年間の事業評価と今後の予算や活動内容の可能性から、ベラルーシ共和国ではゴメリ州立診断センターを中核に上記3項目を継続支援することがチェルノブイリ笹川医療協力委員会で決定された。当然、被曝線量の再評価は重要な課題であり、現地と協議しながらそれぞれの対象集団についてデータを収集する予定である。

また、現場では甲状腺がんの手術サンプルが散逸したり、データの管理が不十分になる恐れがあるため、国際機関が共同して経費を分担し、甲状腺がんの手術組織バンクや遺伝子バンクを設立するために活動を開始している。これに対しても(財)笹川記念保健協力財団は資金援助を行うとともに専門家派遣を支援している。

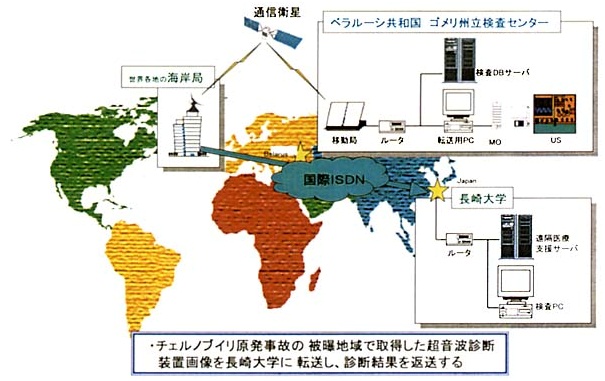

今後も甲状腺疾患を中心に診断支援が継続される予定であるが、日本の専門家が現地を頻繁に訪問、指導する困難を解消し、現地との連絡を密にして迅速な対応を行うため、1999年2月2日からゴメリ診断センターと長崎大学医学部は衛星通信を介した遠隔医療診断支援システムを構築している。その結果、現在2台の超音波診断装置を用いた甲状腺画像診断が行われ、毎日80名前後の学校検診が継続されている。

ベラルーシ共和国~長崎大学

図22 チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトテレメディシンシステム

そのデータは、デジタル化されてMOディスクに保存されると同時に、センター内に構築されたデータバンクヘ登録され、異常画像や判読困難な例が毎週5ないし8件程度送信されて長崎の専門家のコメントを受信できるようになっている(図22)。現在までに約100例の画像診断が長崎大学医学部から支援され、1例の甲状腺がんを発見、手術を受けている。今後は定期的な血液像の送信と、細胞診や病理組織診断が可能な顕微鏡画像の送受信が計画されている。

当初の5か年計画によるチェルノブイリ医療協力では、ソ連側の要請に基づいて緊急的に現場での医療支援活動を開始したが、特筆すべきことは、多くの日本人専門家が現地を指導すると同時に、現地からは医師等を研修のために日本に招聘し、人材の育成にも尽力してきた点である。

この招聘派遣事業は現在も継続しているが、その目的は現地の自助努力を促進させて、外部からの支援終了後も自立の道を確立してもらうことにある。現状では3か国とも社会・経済状況の好転が望めず、自立への道にはなお困難が多いが、現場で働く医療スタッフの意識改革や診断技術の向上と、患者への利益還元は着実に推進されており、今後は2000年12月を目標に現在実施している追加プロジェクトをまとめたいと考えている(表8)。

表8 チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトのその後

(1) ベラルーシ共和国

ゴメリ州立診断センターを中心に事故当時0歳から3歳、事故後生まれた0歳から3歳を対象に約15,000人ずつについて甲状腺異常の頻度を比較するために学校検診を継続する。事故当時の胎児約6,000人も含まれる。

ゴメリ州で多発している小児甲状腺がんの術後追跡調査と、がんの患者対照研究(がん患者約220例、対照者約1,400例)がIARCとの合同調査で行われている。一部モギリョフ州も対象に含まれる。

すでに甲状腺異常を発見された小児や、高汚染地域に在住する子供たちの継続検診を別に約2,000人行う。

(2) ロシア連邦

オブニンスク放射線医学研究所との共同プロジェクトで、甲状腺への放射線被曝線量別の集団分けを行い、それら固定集団(コホート)を定期的に甲状腺検診する。このコホート調査はカルーガ州とブリヤンスク州を中心に約3,000人行う。

(3) 国際機関

Post Chernobyl Thyroid Tissue, DNA, Blood and Data Bankの設立支援はEC、WHO、NCIとの共同で3年行う。組織登録バンクはミンスク、オブニンスク、キエフの3か所に設置されている。一方、WHO Health Telematics Projectはすでにゴメリ州立診断センターと長崎大学医学部との間で結ばれているTelemedicineを基盤に、ベラルーシ共和国内の遠隔医療診断支援と医学教育支援プログラムを2001年まで支援の予定である。

(4) その他

日本専門家の現地派遣と現地からの医師等の日本への研修招聘プログラムを継続し、人材の育成に協力している。

6. むすび

チェルノブイリ笹川医療協力プロジェクトは、5年間の成果として、科学的アプローチに基づく現地直結型の医療協力活動により、被曝放射線量測定、甲状腺検診、血液検査の分野における大規模なデータバンクを構築することができた。短期間の間に、約12万人に及ぶ被災地児童の検診を実施できたのは、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア連邦3国の保健省や州保健局の支援はもとより、特に5センターの関係者の尽力と現地住民の協力に負うところが大であった。もちろん、チェルノブイリ笹川医療協力委員会の要請に応じて、ボランタリー的に約90回に及ぶ現地指導を担当した広島、長崎を中心とする延310人のわが国専門家の貢献も特記されるべきであろう。

本プロジェクトは、人道的支援の見地からできるだけ多数の被災地児童を検診することに努めたが、このことは一方、児童側にとっては多くの場合1度の検診しか受ける機会がないことを意味しており、検診によって発見された甲状腺異常者や血液異常者については、継続検診やアフターケアーの体制が現地で確立されるよう支援する必要性が痛感されている。少なくとも5センターについては、そのような体制が現在築かれつつある点を強調しておきたい。

終りに、本報告原稿の準備と作成に多大の協力をいただいた(財)笹川記念保健協力財団チェルノブイリ医療協力室の槇洽子、星野奈央両氏に感謝する。

参考文献

1) Yamashita, S., Shibata, Y. (Ed.), Chernobyl:A Decade, Proceedings of the Fifth Chernobyl Sasakawa Medical Cooperation Symposium, Kiev, Ukraine, 14-15 October 1996, Elsevier, Amsterdam, 1997.

2) チェルノブイリ原発事故医療協力調査団報告書、(財)笹川記念保健協力財団、1990年8月

3) Hoshi, M., Shibata, Y., Okajima, S. et al.. 137Cs concentration among children in areas contaminated with radioactive fallout from the Chernobyl accident: Mogilev and Gomel oblasts, Belarus. Health Phys. 67: 272-275, 1994.

4) Hoshi., M., Yamamoto, M., Kawamura, H. et al. Fallout radioactivity in soil and food samples in the Ukraine: Measurements of iodine, plutonium, cesium, and strontium isotopes. Health Phys. 67: 187-191, 1994.

5) Tsuda,K., Namba, H., Nomura, T. et al, Automated assay for urinary iodine with ultraviolet irradiation. Clin. Chem. 41: 581-585, 1995.

6) Ito, M., Yamashita, S., Ashizawa, K. et al. Childhood thyroid diseases around Chernobyl evaluated by ultrasound examination and fine needle aspiration cytology. Thyroid 5: 365-368, 1995.

7) Ito, M., Yamashita, S., Ashizawa, K. et al. Histopathological characteristics of childhood thyroid cancer in Gomel, Belarus. Int. J. Cancer 65: 29-33, 1996.

8) Ito, M., Kotova, L., Panasyuk, G.D. et al. Cytological characteristics of pediatric thyroid cancer around Chernobyl. Acta Cytol. 41: 1642-1644, 1997

9) Ashizawa, K., Shibata, Y., Yamashita, S. et al. Prevalence of goiter and urinary iodine excretion levels in children around Chernobyl. J. Clin. Endocrinol. Metab. 82: 3430-3433, 1997.

10) Nagataki, S., Ashizawa, K., Yamashita, S. Cause of childhood thyroid cancer after Chernobyl accident. Thyroid 8: 115-117, 1998

11) Yamashita, S., Ito, M., Ashizawa, K. et al. Monitoring and prevention of the development of thyroid carcinoma in a population exposed to radiation. Radiation and Thyroid Cancer ed. by Thomas, G., Karaoglou, A., Williams, E.D.: Proceedings of an International Seminar on Radiation and Thyroid Cancer, World Scientific, Singapore, 369-376, 1999

12) Petridou, E., Trichopoulos, D., Dessypris, N. et al. Infant leukemia after in utero exposure to radiation from Chernobyl. Nature 382 : 352-353, 1996.

13) Darby, S C., Roman, E. Links in childhood leukemia. Nature 382 : 303-304, 1996.

14) Michaelis, J., Kaletsch, U., Burkart, W. et al. Infant leukemia after the Chernobyl accident. Nature 387 : 246, 1997.

15) Parkin, D. M., Clayton, D., Black, R. J. et al. Childhood leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br. J. Cancer 73 : 1006-1012, 1996.

16) Osechinskii, I V., Sidorovich, G. I., Zingerman, B. V. et al. Descriptive analysis of the excess of acute leukemia morbidity among children in Bryansk district. Germatol. Transfuziol 39 : 7-11, 1994

17) Hjalmars, U., Kulldorff. M., Gustafsson, G. Risk of acute childhood leukemia in Sweden after the Chernobyl reactor accident. B.M.J. 309 : 154-157, 1994.

18) Auvinen, A., Hakama, M., Arvela, H. et al. Fallout from Chernobyl and incidence of childhood leukemia in Finland, 1976-1992. B.M.J. 309 : 151-154, 1994.

Pingback: 福島の子どもたちの甲状腺がんは放射性物質誘発がん | 内部被ばくと健康被害 | 内部被ばくを考える市民研究会

Pingback: 福島の子どもの甲状腺がん 117人。2015年2月12日福島県県民健康調査検討委員会 | 内部被ばくと健康被害 | 内部被ばくを考える市民研究会

Pingback: 「福島の子どもたちの甲状腺は原発の放射線が原因ではない」とする朝日新聞、論座の記事2つ。 | 内部被ばくと健康被害 | 内部被ばくを考える市民研究会