[解説]

安東量子氏は、国際放射線防護委員会(ICRP)のジャック・ロシャール氏ともに、福島の住民に被ばくを避けつつ住み続けるためのダイアログを主催してきた人物です。

福島県いわき市久之浜町勉強会 (1) 2011年12月18日

福島に住みながら、「放射能が怖い」という住民の気持ちを受け止め、なおかつ「科学的な対話」を通じてその不安を解消していく活動を行ってきた人物です。

編集者は「不安の解消」より「避難ではないのか」と思います。朝日新聞の論座は以下の大石雅寿氏の投稿に引き続き、国際放射線防護委員会(ICRP)の福島エートス路線を宣伝したいようです。

<参考>

「放射線副読本」はなぜ回収されたのか 放射線誤情報に翻弄されるメディア・政治・行政

大石雅寿 国立天文台特任教授(天文学) 2019年7月2日 朝日新聞 論座

エートス運動とは、チェルノブイリ原発事故で放射能汚染された住民への支援としてフランスのNGO(建て前は)が取り組んだ活動で、放射能で汚染された食べ物を塩ゆで、酢漬けなどをして放射能を減らして食べる方法を教え、母親たちと相談しながら、空間線量の高い場所で子どもを遊ばせないようにする取り組みです。これをエートス運動と呼びます。

安東量子氏は東電福島第一原発事故後にこのエートス運動に福島で取り組んでいます。

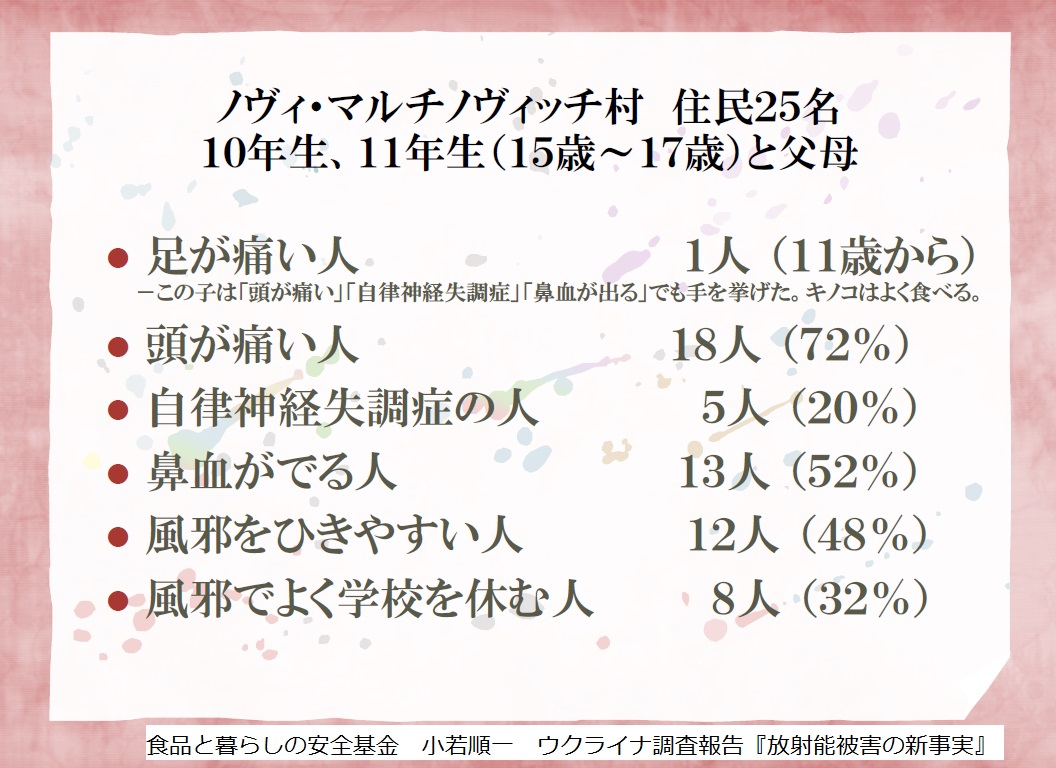

食品と暮らしの安全基金の小若順一氏が2012年からウクライナ調査に入っていますが、日本では「汚染状況重点調査地域」は空間線量率で0.23マイクロシーベルト/時以下の地域ですが、小若氏が2012年に入った地域は空間線量率が0.12マイクロシーベルト/時の場所。ノビィ・マルチノビッチ村。日本の埼玉県三郷市などの「汚染状況重点調査地域」の半分の空間線量率です。しかし、ノビィ・マルチノビッチ村では、大人も子どもも関節や足腰が痛い、鼻血が出る、風邪をひきやすいの症状がありました。小若氏が地元の食品のセシウム137汚染を調べてみると、以下の通り。

<参考> マルチノビッチ村(かつてのポリシア地区)とノビィ・マルチノビッチ村の食品の放射能汚染

左のマルチノビッチ村は、チェルノブイリ原発から35kmの場所にあった村。高濃度に土地が汚染されたため、政府が住民を移住させました。それがノヴィ・マルチノビッチ村。「ノヴィ」とはウクライナ語で「新しい」という意味です。セシウム137が牛乳6ベクレル/kg、じゃがいも4ベクレル/kgなど、これは特定避難勧奨地域(年間20ミリシーベルトを超えているとして地域が国の避難指示に指定された)であった、南相馬市の原町区で生産されている農作物の汚染レベルに相当します。

左のマルチノビッチ村は、チェルノブイリ原発から35kmの場所にあった村。高濃度に土地が汚染されたため、政府が住民を移住させました。それがノヴィ・マルチノビッチ村。「ノヴィ」とはウクライナ語で「新しい」という意味です。セシウム137が牛乳6ベクレル/kg、じゃがいも4ベクレル/kgなど、これは特定避難勧奨地域(年間20ミリシーベルトを超えているとして地域が国の避難指示に指定された)であった、南相馬市の原町区で生産されている農作物の汚染レベルに相当します。

この住民25人の健康状態が以下でした。

<参考> ノヴィ・マルチノヴィッチ村 住民25名の健康状態

大人も子どもも7割が頭痛がして、5割が鼻血が出て、風邪をひきやすい。その住民の健康被害の原因として、放射性セシウムが考えれました。ノビィ・マルチノビッチ村立学校長に、子ども1日分の食事を用意してもらい、そのセシウム137の濃度を測りました。その結果が以下です。

大人も子どもも7割が頭痛がして、5割が鼻血が出て、風邪をひきやすい。その住民の健康被害の原因として、放射性セシウムが考えれました。ノビィ・マルチノビッチ村立学校長に、子ども1日分の食事を用意してもらい、そのセシウム137の濃度を測りました。その結果が以下です。

<参考> 非汚染地域で健康被害が出ている学校の子ども1日の食事の放射能 1.1ベクレル/kg セシウム137 小若順一

つまり、食品のセシウム137がたった1.1ベクレル/kgで、このような健康被害が出ていたと考えられるのです。

つまり、食品のセシウム137がたった1.1ベクレル/kgで、このような健康被害が出ていたと考えられるのです。

以下の論座の中で、安東量子氏は、福島県沖で行われている試験操業について、「2015年以降、ほとんどの魚種から放射性物質はほぼ検出されていない。」と書いていますが、日本政府の基準はセシウム137について100ベクレル/kgです。このノビィ・マルチノビッチ村の住民で健康被害が出ている食品汚染の、何と90倍も緩い基準です。ウクライナでは食品の汚染についてはセシウム137だけでなく、ストロンチウム90についても測定して規制を設けていますが、日本ではセシウム134,137だけを測っています。東京電力福島第一原発からは今も放射能汚染水が垂れ流されており、核燃料デブリを冷やすために注入された放射能汚染水は高濃度にストロンチウム90を含んでいます。ですから、台風などの度に大量のストロンチウム90が海に流れ出ているのです。

事実、2017年1月28日に木戸川沖合2kmのところで獲れたクロダイでは、セシウム137の汚染が43ベクレル/kgであるのに対して、ストロンチウム90の汚染が30ベクレル/kgもありました。このストロンチウム90のクロダイが採れたのは、試験操業が禁止されている原発20km圏内の境界線のあたりであり、容易にこのクロダイが試験操業地域に泳いで出ていくことが考えられます。

すなわち、セシウム137の汚染だけを測っているだけではだめなのです。特に魚介類についてはストロンチウム90を必ず測るべきです。体内にストロンチウム90が蓄積すると白血病や骨がんの原因となります。

<参考>クロダイ 放射性セシウム 502Bq毎kg ストロンチウム90 30 魚介類の核種分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内海域> 第4四半期 東京電力 2017年7月13日

以下の、安東量子氏は、このストロンチウム90汚染について、一言も語りません。

以下の、安東量子氏は、このストロンチウム90汚染について、一言も語りません。

そもそも、安東氏が「安全」と言っている科学は、国際放射線防護委員会(ICRP)の科学であり、国際放射線防護委員会(ICRP)は発足当初から、アメリカの原子力委員会(AEC)のコントロール下にあります。第2次世界大戦後にアメリカは、米核兵器開発計画に参加した3国、アメリカ、イギリス、カナダで調整して、3国の原子力開発をスムーズに進めることを目的に、アメリカがまとめた放射線の「許容線量」で三国会議で合意を取り付け、1937年以来開店休業状態だった「国際X線およびラジウム諮問委員会(IXRPC)」の再開に着手しました。戦後の「国際X線およびラジウム諮問委員会(IXRPC)」はアメリカ、イギリス、カナダにスウェーデンを加えた4カ国でした。ここから1950年科学的権威の集まりとされる「国際放射線防護委員会(ICRP)」が結成されますが、そのメンバーの実に3分の2が先の原子力推進の3国協議のメンバーでした。

戦前の「国際X線およびラジウム諮問委員会(IXRPC)」は、放射線による職業病を防ぐため、放射線関連学協会を中心として結成されたものでしたが、戦後の「国際放射線防護委員会(ICRP)」はアメリカの主導の下に、核兵器と原子力開発の推進者による組織であり、これは核兵器と原子力開発の推進体制に沿うものとして作り出されたのでした。

<参考> 中川保雄「<増補>放射線被曝の歴史ーアメリカ原爆開発から福島原発事故までー」明石書店,2011年 pp.34~35

安東量子氏の語る「科学」とは、アメリカの核兵器開発と原発推進の政策に沿った、「放射線防護学」であり、基本的には、多少の内部被ばくは健康に影響がないとする「科学」です。

また、安東量子氏とタイアップして福島での市民の対話集会を行っている、ジャック・ロシャール氏は国際放射線防護委員会(ICRP)副委員長であり、チェルノブイリ原発事故の際にも、現地に入り、エートス運動を主催した人物です。下記のグラフはこうしたエートス運動に協力したチェルノブイリ原発事故の高放射能汚染地住民のからだの内部被ばくの測定データから作られたものです。

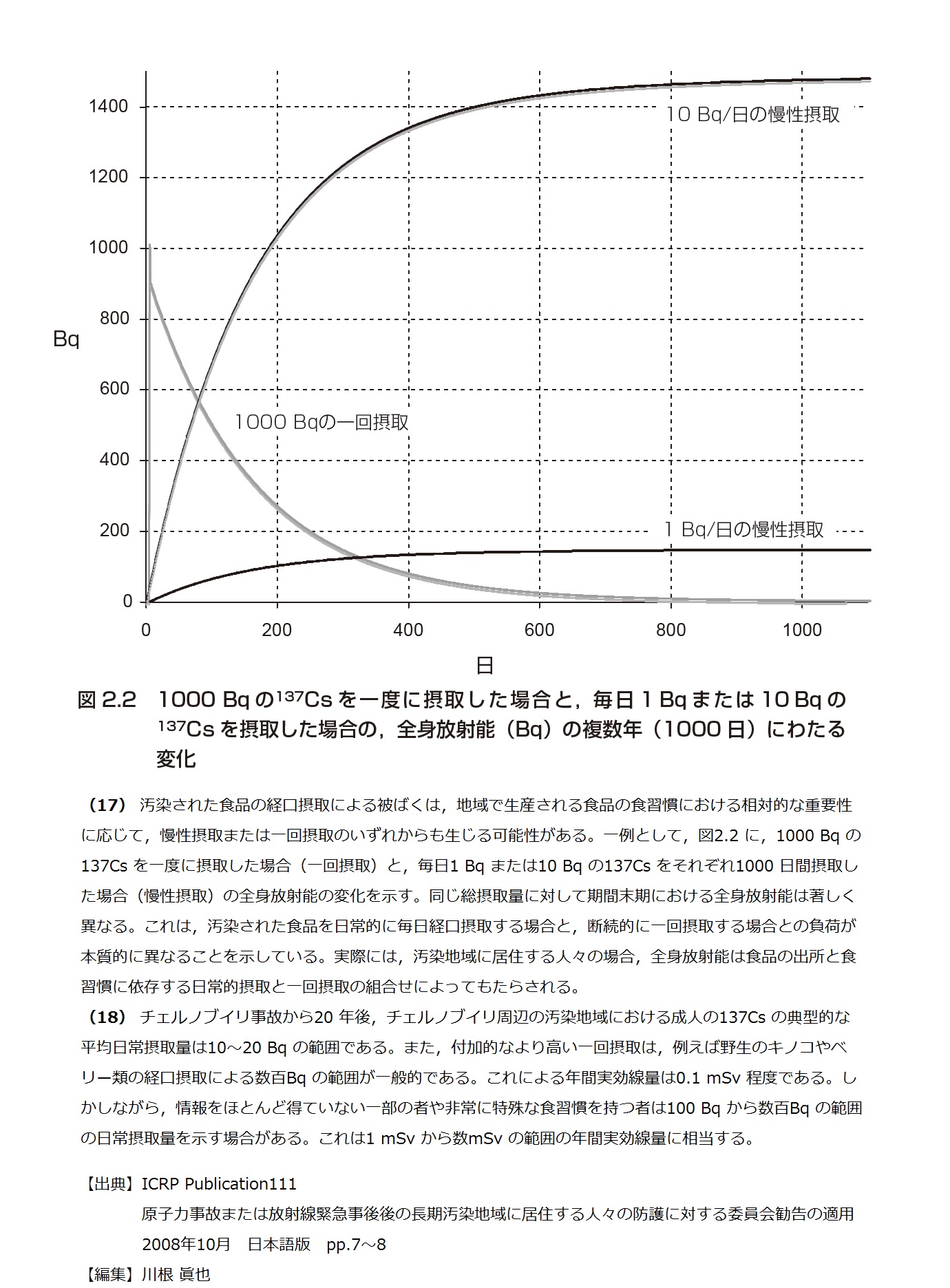

<参考>1000Bqのセシウム137を一度に摂取した場合と、毎日1Bqまたは10Bqのセシウム137を摂取した場合の全身放射能の複数年にわたる変化 ICRP pub111

これは、チェルノブイリ原発事故で高濃度に汚染された住民が、どの程度セシウム137で汚染された食べ物を食べていて、どの程度体内がセシウム137で汚染されたかを調べたデータに基づいて作られたものです。ジャック・ロシャール氏は、高放射能汚染地帯の住民に放射能で汚染されていない食べ物を食べるように勧めるのではなく、放射能を低減して食べるように教えたのでした。また、放射能汚染が高すぎる食べ物は食べない、高線量地域には立ち入らない、と教えたのでした。ウクライナの高放射能汚染地帯ナロジチ市の中央病院院長マリア・パシュック氏は2017年7月29日の講演で以下のように語りました。

これは、チェルノブイリ原発事故で高濃度に汚染された住民が、どの程度セシウム137で汚染された食べ物を食べていて、どの程度体内がセシウム137で汚染されたかを調べたデータに基づいて作られたものです。ジャック・ロシャール氏は、高放射能汚染地帯の住民に放射能で汚染されていない食べ物を食べるように勧めるのではなく、放射能を低減して食べるように教えたのでした。また、放射能汚染が高すぎる食べ物は食べない、高線量地域には立ち入らない、と教えたのでした。ウクライナの高放射能汚染地帯ナロジチ市の中央病院院長マリア・パシュック氏は2017年7月29日の講演で以下のように語りました。

「私はずっとナロジチに住みながら、多くの放射線の専門家や支援団体が入ってくるのを見てきました。しかし、どの取り組みも成功の見込みがありませんでした。住民は希望を失いかけていました。」

「よく言われるように『祈りはいつか通じる』ものです。小若さんたちがやってきて、この『日本プロジェクト』の放射能汚染されていない食べ物を食べることで内部被ばくを減らせること、健康を取り戻せることを証明してくれました。」

すなわち、ジャック・ロシャール氏らの取り組みは、住民の健康状態を改善することができなかったのです。唯一、住民の健康状態を改善できたのは、食品と暮らしの安全基金の「日本プロジェクト」、つまり、放射能で汚染されていない食べ物を食べるプロジェクトだけでした。

上記の国際放射線防護委員会(ICRP)のグラフの解説文には、非常に重要なことが書かれています。それが以下です。

【出典】ICRP Publication111 原子力事故または放射線緊急事後後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用 2008年10月 日本語版 pp.7~8

(17) 汚染された食品の経口摂取による被ばくは,地域で生産される食品の食習慣における相対的な重要性に応じて,慢性摂取または一回摂取のいずれからも生じる可能性がある。一例として,図2.2 に,1000 Bq の137Cs を一度に摂取した場合(一回摂取)と,毎日1 Bq または10 Bq の137Cs をそれぞれ1000 日間摂取した場合(慢性摂取)の全身放射能の変化を示す。同じ総摂取量に対して期間末期における全身放射能は著しく異なる。これは,汚染された食品を日常的に毎日経口摂取する場合と,断続的に一回摂取する場合との負荷が本質的に異なることを示している。実際には,汚染地域に居住する人々の場合,全身放射能は食品の出所と食習慣に依存する日常的摂取と一回摂取の組合せによってもたらされる。

(18) チェルノブイリ事故から20 年後,チェルノブイリ周辺の汚染地域における成人の137Cs の典型的な平均日常摂取量は10~20 Bq の範囲である。また,付加的なより高い一回摂取は,例えば野生のキノコやベリー類の経口摂取による数百Bq の範囲が一般的である。これによる年間実効線量は0.1 mSv 程度である。しかしながら,情報をほとんど得ていない一部の者や非常に特殊な食習慣を持つ者は100 Bq から数百Bq の範囲の日常摂取量を示す場合がある。これは1 mSv から数mSv の範囲の年間実効線量に相当する。

つまり、ジャック・ロシャール氏らは、チェルノブイリ原発事故で放射能で汚染された土地に住む住民で人体実験をやったのです。この文章には、毎日1ベクレル摂取したり、毎日10ベクレル摂取したりする住民の体内に蓄積するセシウム137の量の変化がグラフで書かれていますが、問題なのは、健康状態に一切触れずに年間実効線量が0.1ミリシーベルト程度であるとだけ書いてあることです。国際放射線防護委員会(ICRP)が主張する、一般人公衆の年間線量限度は年間1ミリシーベルトですから、年間0.1ミリシーベルトはまったく問題がないことになります。しかし、先にみたようにノビィ・マルチノビッチ村の住民は、1.1ベクレル/kgの食品を毎日食べて、頭痛や関節・足腰の痛み、風邪をひきやすいなどの健康被害にあっているわけですから、毎日2.2ベクレル摂取(大人は毎日2kg食べるから。1.1×2=2.2)の摂取でも健康被害が出る、ということです。

チェルノブイリ原発事故後に、「エートス・プロジェクト」はベラルーシで1996年から1998年までのエートス1、1999年から2001年までのエートス2が行われています。この計画の主催者は建て前はフランス原子力防護評価研究所(CEPN)と呼ばれるNGOですが、参加している会員は①フランス原子力庁(CEA)、②フランス電力公社(EDF)、③コジェマ社(現在はアレバ社)、④放射線防護と原子力安全研究所(IRSN)の4団体だけです。つまり、原子力推進派のみで構成された団体です。このフランス原子力防護評価研究所(CEPN)と呼ばれるNGOの所長であり、国際放射線防護委員会(ICRP)第4委員会の委員長がジャック・ロシャール氏でした。彼は、過去にフランス原子力庁にも勤務していたことがあります。エートス・プロジェクトには被ばく医療に関する専門家や医師が一人もおらず、病気の子どもや住民の診療や治療を支援する計画はまったくありませんでした。健康に関しては一般的な医療以外は手つかずでした。せいぜい、母親グループを組織して、線量の高いところに子どもを行かせない、と言った指導だけでした。ホールボディーカウンターで内部被曝線量を測っても、ワシーリー・ネステレンコ教授が奨励していた、アップル・ペクチンを使い体内の放射性セシウムを除去する療養法をまったく採用せず、むしろ、アップル・ペクチンの効果はない、としてネステレンコ教授の療養法を排除しました。彼らは広島・長崎でABCC(アメリカ原子爆弾傷害調査委員会)がやったように、データを収集するだけが目的であり、放射線による健康への悪影響を解明するつもりはそもそもありませんでした。

<参考>コリン・コバヤシ『国際原子力ロビーの犯罪』以文社,2013年 pp.94~99

まったく、同じことが今、福島で安東量子氏とジャック・ロシャール氏によって行われています。福島では避難指示解除が次々に行われています。今年2019年4月10日には、東電福島第一原発がある、大熊町の38%が避難指示解除されています。そして、住民の健康管理のためと称して、市町村にホールボディーカウンターを設置し、住民の内部被ばくを測っています。地元で採れる食品は100ベクレル/kgを超えなければ安全だという、学者、医者をそれぞれの自治体に配置して。

<参考>浪江町 飯舘村 川俣町 富岡町 帰還住民の状況 2017年4月3日 読売新聞

<参考>大熊町避難指示一部解除へ 朝日新聞 2019年2月20日朝刊 1面

<参考>大熊町避難指示一部解除へ 朝日新聞 2019年2月20日朝刊 1面

すでに三春町と南相馬市原町区には、福島県と国際原子力機関(IAEA)との協定に基づいて、「環境創造センター」が設立されています。ベラルーシと同じように、住民が被ばくし続ける様子を観察しながら、環境中の放射能の推移を研究するための機関です。かつて、ABCC(アメリカ原子爆弾傷害調査委員会)が、「被爆者を診察しながら治療しない」と批判されたこととまったく同じことが、チェルノブイリで、そして、福島で繰り返されようとしています。そして、その結論は「人間には放射線による遺伝的影響はない」更には「年間20ミリシーベルトまでは人間の健康影響はない」という結論を導くために。

すでに三春町と南相馬市原町区には、福島県と国際原子力機関(IAEA)との協定に基づいて、「環境創造センター」が設立されています。ベラルーシと同じように、住民が被ばくし続ける様子を観察しながら、環境中の放射能の推移を研究するための機関です。かつて、ABCC(アメリカ原子爆弾傷害調査委員会)が、「被爆者を診察しながら治療しない」と批判されたこととまったく同じことが、チェルノブイリで、そして、福島で繰り返されようとしています。そして、その結論は「人間には放射線による遺伝的影響はない」更には「年間20ミリシーベルトまでは人間の健康影響はない」という結論を導くために。

安東量子氏はその研究に加担している人物であると判断できます。この朝日新聞論座の記事の即時、削除を求めます。

<参考> 国際原子力機関(IAEA)と福島県、協働覚書に署名 2012年12月15日

福島第一原発の「水」問題は本当に八方塞がりか

ステークホルダーを交えた本当の協議はまだ尽くされていない

安東量子 NPO法人福島ダイアログ理事長

2019年10月10日 朝日新聞論座

原田義昭元環境大臣の退任時の「海洋放出するしかない」との唐突にも聞こえる発言をきっかけに、東京電力福島第一原子力発電所構内のタンクに溜められ続けている「水」が注目を集めることになった。続く松井一郎大阪市長の「大阪湾で放出を行ってもよい」との発言も大きな話題となり、波紋は今も広がっている。だが、この一連の流れについて、戸惑いを覚えているのは私だけではないだろう。

原田義昭元環境大臣の発言に端を発した動きについて、私が戸惑いを覚えている理由から書いてみたい。まず、「水」問題は、今にはじまったことではない、ということ、これが最大の理由だ。というよりも、東京電力福島第一原子力発電所事故が起きて以来、ずっと水との戦いであったと言ってもいい。NHKの原発事故後のニュースをアーカイブサイト「40年後の未来へ福島第一原発のいま」で確認してみると、2011年4〜6月のニュースの見出しの半数近くが「水」関連のニュースで占められている。

これは、冷却機能が失われた原子炉を冷やすために、緊急的な放水などを行う必要があったためである。事故直後の東京消防庁のハイパーレスキュー隊の高所放水車による放水作業をご記憶の方も多いだろう。その後、安定を取り戻すにつれ、水は「垂れ流し」の状態ではなくなり、急造されたタンクに蓄えられることになった。2013年には冷却に用いた水から放射性物質を取り除く多核種除去装置(ALPS)が稼働し、時折小さなトラブルは発生しながらも、「水」は安定的に管理ができるようになった。そして、ニュースとして報じられる機会は激減した。

ただ、報道が消えた後も、「水」は構内のタンクに蓄えられ続けており、敷地が無限でない以上、その後の処分方法を決めなくてはならないということは、状況を多少なりとも知っている人間ならば誰でも知っていたことであった。

福島第一原発の「水」は、冷却用に使用されたものだけではなく、もうひとつ発生ルートがある。それは地下水からの流入である。こちらは、元々の福島第一原発が地盤を切り下げて造成された敷地に建てられたことに起因しており、事故前から地下水のコントロールは必要とされてきた。ところが、事故が起きたため、その地下水が事故を起こした建屋に流入してしまうこととなり、冷却水とはまた別に地下水の管理が必要となった。

このため、約350億円の国費をかけ、地下に「遮水壁」と呼ばれる工事を2014年から2017年にかけて行い、地下水の流入と流出を防ぐ作業を行う一方、井戸を掘って地下水を汲み上げて建屋への流入を防ぐなどの作業も並行して行ってきた。

「水」問題はこのように、1年や2年前にはじまった問題ではなく、当初から大きな問題であり、溜め続ければ続けるほど対応が厄介になることはわかりきっていたことであった。

ちなみに、現在、「処理水」と呼ぶか、「汚染水」と呼ぶかといった議論がときおり見られるが、おおもとを辿れば、複数の経路から発生する「水」問題があり、その「水」が放射性物質に汚染された原子炉や建屋と接触し「汚染水」となり、「汚染水」がALPSを通して放射性物質が除去されることによって「処理水」になるわけだから、私はたんに「水」問題と呼ぶことにしたいと思う。

迷走が続いた小委員会での「話し合い」

さて、ここまでが長い前置きである。なぜ福島第一原発事故構内に「水」が蓄えられ続けてきたのだろうか。そこには、福島の漁業をめぐる長い経緯がある。

原発事故直後、アンコントローラブルな状況の中、放射性物質が多量に含まれた汚染水は何度か緊急的な海洋放出が行われている。これは、管理を大原則とする放射性物質の処理としては禁じ手であったが、こうした手法をとらざるを得ないほど、事態は切迫していた。この緊急放出のニュースを聞き、もはや福島の海は駄目になってしまった、と思った人は少なくなかったろう。私も、もはや福島沿岸の海産物をこの先二度と口にすることはできないだろうし、また海で泳ぐこともできなくなるのだろう、と思っていた。

ところが、諦めなかった人たちもいた。2012年6月から、福島県沿岸では試験操業がはじめられ、徐々に対象魚種を広げながら、慎重に粘り強く漁業本格再開への道を探ってきた。

現在までに試験操業は、安全性を確認しながら対象魚種を拡大し続け、2019年9月25日には、2魚種を残し全魚種が試験操業の対象となっており、ほぼ同時に、漁連によって本格操業再開への協議がはじめられることも伝えられた。ちなみに、試験操業というのは操業日と漁獲対象魚種に制限が加えられるという意味であり、漁獲された海産物は市場に流通している。2015年以降、ほとんどの魚種から放射性物質はほぼ検出されていない。

だが、この漁業再開への動きに対して、大きな問題となったのが、「水」問題であった。

汚染水流出等トラブルが伝えられる度に、試験操業は延期をやむなくされた。また、先述した福島第一原発構内で発生した地下水のうち、「井戸水」と「サブドレン水(注)」については、現在も海洋に放出されている。この放出を行う前に、政府と東電は県漁連と交渉を行ってきたが、汚染水流出によってシラスの試験操業の延期をやむなくされるなどの経緯もあり、交渉は難渋し、漁連の苦渋の判断のうちに2015年9月から放出が行われている。

(注)サブドレンとは、原子炉建屋周りの井戸。この井戸から水を汲み上げて建屋への地下水の流入を防ぐ

この交渉の時に、漁連はいくつかの申し入れを東電に行っている。そのなかのひとつに「多核種除去装置(ALPS)で処理した汚染水は漁業者の理解を得られない限り海に放出しない」との条件があり、このことがタンクに水が溜められてきた大きな理由のひとつとなっている。

この間の政府は、2013年12月20日、原子力災害対策本部での「東京電力(株)福島第一原子力発電所における廃炉・汚染水問題に対する追加対策」の決定を受け、12月25日に「トリチウム水タスクフォース」を立ち上げ、ALPS処理水の取り扱いを決定するための基礎的な情報の整理を行った。ここでは、リスク、環境影響、費用対効果等の評価すべき項目を整理し、総合的な評価を行うことが目的とされ、その結果は、2016年6月3日付けで「トリチウム水タスクフォース報告書」として取りまとめられている。

松井大阪市長は、海洋放出受入の条件として、政府が科学的な見解を示すことを求めたが、2016年6月には、政府としての科学的見解は既に取りまとめられている。だが、それだけでは漁業者は放出を認めるわけにはいかなかった。もともと福島県沿岸も津波で被災しており、それだけで既に大きな被害を受けている。それに加えての原発事故による放射性物質流出だ。事故から八年半を経て、現在も漁獲量は震災前の15%にとどまり、風評被害も根強い。

これまでの過程で、東電による情報隠しなども度重なって起きており、不信感も募っている。既に苦渋のなかでサブドレン水放出は受け入れた。これ以上の苦労を引き受けなくてはならないのか。やっとの思いで再開にこぎ着けた漁業が再び駄目になり、一から苦労を繰り返すのか、との思いはあって当然のことだろう。

そこで、トリチウム水タスクフォースの結論を受けて、政府は、風評被害などの社会的観点から対策を検討する「多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会」を2016年11月に立ち上げ、そこでの議論が現在も継続されている。

私の印象としては、2016年からの一連の小委員会での議論は「迷走」の感が拭えない。なぜならば、いつまで経っても実効的な対策が打たれることはなく、延々と話し合いを続けられているように感じられるからだ。政府・東電としては漁連の理解なくして、海洋放出はできない。漁連としては、これまでの経緯や風評被害のことなどを考慮すれば、海洋放出は到底認められないだろう。

スリーマイル島の経験に学ぶ

ここまで書けば、「八方塞がり」の印象を持たれる方も多いだろう。では、どうすればいいのか。政治的判断の名の下に、海洋放出を強行するしかないのか。幸いなことに、国外に先例は存在する。

たとえば、アメリカで1979年にアメリカ合衆国で起きたスリーマイル島の事故処理である。

スリーマイル島原発事故は、福島第一原発事故のような大規模なサイト外への放射性物質流出は起きなかったが、冷却に用いた水の処理は同様に問題となった。

スリーマイル原発は海ではなく、サスケハナ川という河川に面しており、処理済みのトリチウムを含んだ水はサスケハナ川に放出することが最も安価で合理的なものとして検討された。しかし、この川には下流域にも都市があり、漁業への影響のみならず、子供たちの川遊びの場所にもなるなどの理由から、放出に対する感情的反発は非常に大きく、実行することができなかった。

最終的に選択されたのは、水蒸気として蒸発させるという手法であった。もっとも福島第一原発と比べ、スリーマイル島の「水」の量は桁違いに少なく、福島でそのまま同じことができるわけではない。このことも既に「トリチウム水タスクフォース」で検討済みである。ここで強調したいのは、この意思決定が行われるまでの過程についてである。トリチウム水処理を行うにあたって、アメリカ政府と電力事業者は、地域の住民との協議を繰り返し、結論を出した。なぜならば、そうしなければ、事態は一向に進展しなかったからである。

原子力災害後に、政府と専門家への信頼が大きく失墜するのは、日本のみならず、世界的に共通の現象である。日本における特殊な事情ではない。イギリスのセラフィールド原子力発電所、チェルノブイリ原発事故後のソ連国内、そして、その影響を受けたヨーロッパ各国でも、同様の状況は伝えられており、そのため事故後の対応にあたっては、住民との意思疎通をいかにうまく行うかが重大な問題となった。

原子力災害を経験したどの国においても、「科学的に正しい」と言っても、専門家と政府への信頼は失墜しており、正当性そのものが受け容れられない。そこで世界的に行われて、効果が実証されているのが、利害関係者を交えた息の長い協議で結論を見いだしていく方法である。

このことは、トリチウム水タスクフォースでも議論の俎上に上がっており、2014年3月26日の第6回会議の際に、海外関係者のヒアリング結果が報告されている。そこでは具体的にどのようなことが課題となり、どのような人を「ステークホルダー(利害関係者)」とみなすかと言ったことが聞き取りをされている。

ただ、その後のタスクフォースの議論においても、ごくたまに「ステークホルダー」という文言は入るものの、ステークホルダーを交えた協議の重要性を認識している形跡は見えず、議事概要を追っても、技術的なやりとりに終始しているように見受けられる。 福島第一原子力発電所事故後の私自身の経験からも、利害関係者を交えた話し合いの重要性は、大いに頷けるところである。

2012年から私はいわき市の最北端に位置する末続(すえつぎ)という小さな集落で測定の活動を行ってきた。7年が経過し、昨年から住民に対して活動を振り返る聞き取りを行っている。事故当初の放射線に対する知識を尋ねたときに、予想外の反応が返ってきた。

何人かの人は既に、自分達の地域の放射線量を喫煙などの他の健康リスクと比較した場合に極端に大きなものとなるわけではない、といった一般的なリスク論は「知っていた」と回答したのだ。ただ、それを信じられなかった。なぜ信じられなかったのか、と尋ねると「あんたたちの言うことなんて信じるもんか、と思っていたのかもね」とのことだった。事故を起こし、その上責任逃れの発言に終始し、都合の悪い情報を隠し、しかもそこに暮らす自分達の困難をわかろうともしない政府や専門家の言う事なんて、と意地になっていたのかも知れない、と言うのが落ち着いてみてから当時を振り返っての言葉だ。

なぜ、私たちの測定は信じられたのか。そこに通い(実に7年間)、そして「つまらない」質問にも丁寧に答え、かといって結論を押しつけるわけでもなく、気が済むまで測定に付き合って対応を一緒に考えた、それが理由だ。科学的に正しいことは前提条件ではあるが、しかし、それだけでは足りないのだ。

スリーマイル事故の収束作業にかかわった関係者が述べる、「感情も含めて人間だ」という言葉は、シンプルだが真を得ている。(「平成26年度 技術研究組合国際廃炉研究開発機構シンポジウム 「廃炉への道」を切り拓く」 IRID国際顧問・コンサルタント レイク・バレット氏の講演より)

今年の8月3日、私たちが開いた「福島ダイアログ」という集まりでは、漁業をテーマとした。何人かの漁業関連の人たちにも参加してもらい、話を聞くことができた。その際に「水」問題についても問いを投げかけてみた。わずか数名の話であり、それが漁業関係者の総意であるなどと言うつもりは毛頭ないが、内容は非常に示唆的であった。

「水」問題については、尋ねたいこと、確認したいこと、要望したいことも多くある。だが、それらを直接尋ねることも、対策に反映してもらう機会もない。そのくせに、放出するかどうかを決めるのは漁業者や地元である、との判断責任だけは押しつけられる、そのことに対する不信感である。

これは至極当然のように思える。結論は既にほぼ決められている。だのに、その結論によって引き起こされる不利益を蒙るのが確実な漁業者や地元に判断責任だけは押しつけるという構図は、あまりに無責任なものであり、感情的に大きな反発が出るのはやむを得ないだろう。

こうした無責任な構図ではなく、利害関係者の疑問や要望を汲み取りつつ、意思決定に反映させていくための具体的な協議こそが、いま求められていることではないだろうか。こうした協議の重要性は、国際廃炉機構の主催する第1回国際廃炉シンポジウムでも、セラフィード事故の経験者からも語られており、政府関係者も知らないわけではないだろう。

だが、これらを現実化させようという動きは、何年経っても国内では起きてこない。本来であれば、トリチウム水タスクフォースでの検討が終わった2016年の段階で、具体的な協議の場の設定に入るべきであったろう。こうした協議の場での話し合いプロセスを経ずには、「水」問題を収束させることは不可能であることは、過去の海外の事例が証明している。

廃炉と「水」問題が長期にわたる以上、この先も、地元を中心とした住民との意思疎通と信頼関係構築は政府・東電にとっては決定的に重要なものとなる。それならば、今からでも、協議の場の設定をはじめるべきだ。信頼なしには、なにごとも為し得ない。海外の先例を日本は生かすことができるかどうか、いま、それが問われている。